Анастасия и марина цветаева биография личная жизнь

Анастасия Ивановна Цветаева

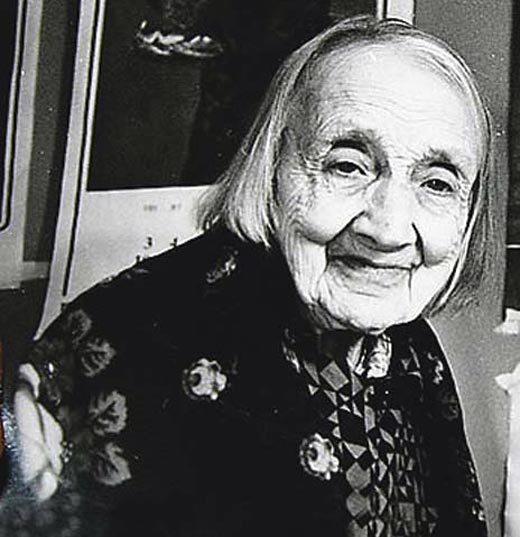

Анастасия Ивановна Цветаева. Родилась 15 (27) сентября 1894 года в Москве – умерла 5 сентября 1993 года в Москве. Советская и российская писательница, поэтесса, переводчица, художница. Сестра поэтессы Марины Цветаевой.

Анастасия Цветаева родилась 15 (27) сентября 1894 года в Москве.

Отец – Иван Владимирович Цветаев (1847-1913), русский ученый-историк, археолог, филолог и искусствовед, член-корреспондент Петербургской академии наук, профессор Московского университета, тайный советник, создатель и первый директор Музея изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).

Мать – Мария Мейн, из обрусевшей польско-немецкой семьи, пианистка, ученица Николая Рубинштейна.

Бабушка по матери – Мария Лукинична Бернацкая, полька.

Старшая сестра – Марина Ивановна Цветаева (1892-1941), русская поэтесса, прозаик, переводчица, одна из крупнейших поэтов XX века.

В семье ее называли Ася.

Получила домашнее начальное образование. Затем училась в частной женской гимназии М.Т. Брюхоненко.

В 1902-1905 годах вместе с сетрой Мариной жила в Западной Европе, училась в частных пансионах Швейцарии и Германии. Позже сестры жили в Ялте. После смерти матери в 1906 году вернулись в Москву. Много времени в детстве и молодости они проводили в Тарусе.

Анастасия Цветаева и Марина Цветаева

С осени 1915 года Цветаева жила в Александрове. Занималась литературой. В том же 1915 году вышла ее первая книга «Королевские размышления», проникнутая ницшеанским духом.

После революции 1917 года сёстры Цветаевы по приглашению Максимилиана Волошина приехали в Крым, в Коктебель. Жили в гостях у Волошина.

В начале 1920-х Анастасия Цветаева возвращается в Москву, где живет случайными заработками, но продолжает писать. В 1921 году по рекомендации М. Гершензона и Н. Бердяева её принимают в Союз писателей.

Творчество Анастасии высоко оценил Борис Пастернак, который говорил о ней: “Она большая умница. Она сама писательница… Она с большим треском и красноречьем возражала мне на самые скромные мои утвержденья”.

В 1927 году Анастасия Цветаева завершила книгу «Голодная эпопея», но не смогла ее опубликовать. Также не получилось издать роман «SOS, или Созвездие Скорпиона».

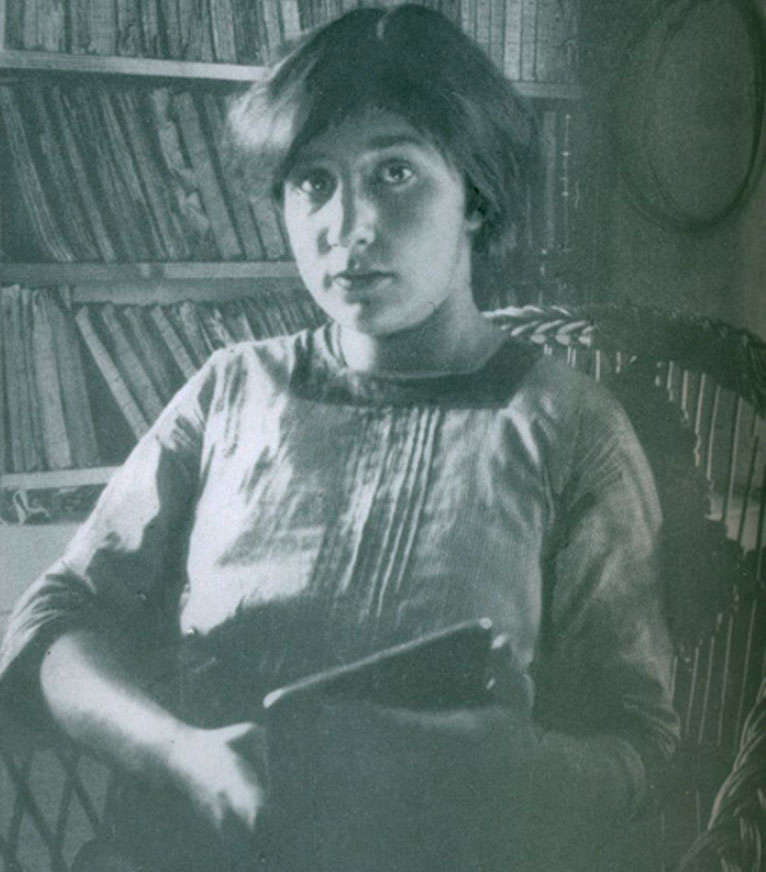

Анастасия Цветаева в молодости

В 1927 году Анастасия побывала в Европе – гостила в Сорренто у Максима Горького. Во Франции она в последний раз в жизни увиделась с сестрой Мариной.

В апреле 1933 года Анастасию Цветаеву арестовали в Москве в связи со знакомством с ранее арестованным Б. Зубакиным, масоном и розенкрейцером. После хлопот Б. Пастернака, Е. П. Пешковой и М. Горького её через 64 дня освободили.

С 1933 года по 31 августа 1937 года Анастасия Ивановна работала преподавателем немецкого языка в военном отделе Московского областного комбината иностранных языков.

2 сентября 1937 года в Тарусе Анастасия вновь была арестована. Ее обвинили в причастности к якобы существовавшему «Ордену Розенкрейцеров», созданному Б. Зубакиным. Одновременно забрали и её сына – Андрея Трухачёва, гостившего у матери с невестой. Во время второго ареста у писательницы изъяли все её сочинения. Сотрудники НКВД уничтожили написанные ею сказки и новеллы.

Во время следствия ей сутками не давали спать. 10 января 1938 года Тройкой НКВД А. Цветаева была приговорена к 10 годам лагерей по обвинению в контрреволюционной пропаганде и агитации и участии в контрреволюционной организации. Далее была направлена в Бамлаг (затем преобразован в Амурлаг).

В лагере работала поломойкой, кубовщицей, на кирпичном заводе, в сметно-проектном бюро, чертежницей. Нарисовала «на заказ» около 900 портретов женщин-заключенных, писала стихи.

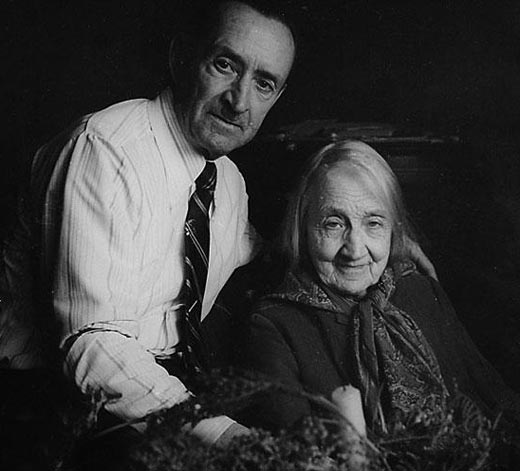

Сын Андрей Трухачёв был приговорен к 10 годам за «контрреволюционную агитацию». Отбывал наказание сначала в Карелии, а затем в Каргопольлаге. Архитектурное образование и проявленные на строительстве объектов организаторские способности позволили добиться уменьшения срока вдвое.

В 1943 году в лагере Анастасия узнала о самоубийстве Марины. Страшную весть скрывали от нее два года.

После освобождения в 1947 году поселилась в поселке Печаткино Вологодской области, где к тому времени жил с семьей и работал сын Андрей.

17 марта 1949 года она была вновь арестована и постановлением ОСО при МГБ СССР от 1 июня 1949 года Анастасия Ивановна была приговорена к ссылке в посёлок Пихтовка Новосибирской области. Была освобождена из ссылки в августе 1954 года, но до 1956 года продолжала жить в Пихтовке, затем переехала к сыну в город Салават в Башкирии. Сын в 1951 году также был арестован и приговорён к двум с половиной годам «за превышение власти» при выполнении плана деревообделочной фабрики на Урале.

В 1957 году переехала в Павлодар к сыну, который искал работу в местах, разрешённых для прописки матери, где прожила 2 года до реабилитации. До 1972 года Цветаева регулярно приезжала к сыну в Павлодар, где начала писать книгу «Воспоминания», принёсшую ей широкую известность в среде интеллигенции.

В 1959 году Анастасия Цветаева была реабилитирована.

В 1960 году побывала в Елабуге с целью разыскать могилу сестры Марины, после длительных и сложных поисков установила на Петропавловском кладбище крест на предполагаемом месте захоронения у южной стены погоста. Указанная Анастасией Цветаевой точка по решению Союза писателей Татарстана названа «официальной могилой Марины Цветаевой». О поездке в Елабугу подробно рассказала в «Воспоминаниях».

В 1961 году переехала в Москву, пыталась восстановить по памяти произведения, изъятые у неё при аресте. С 1979 года жила в однокомнатной квартире по своему последнему московскому адресу – Большая Спасская улица, д. 8, кв. 58 (на доме установлена мемориальная доска).

В свой московский период она написала мемуарные книги «Старость и молодость» (опубликована в 1988 году), исповедально-мистическую беллетристику «Неисчерпаемое» и последние издания «Воспоминаний».

Анастасия Цветаева скончалась в Москве 5 сентября 1993 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с могилой отца и сына.

Часть личных вещей и фотографий хранится в Музее семьи Цветаевых в Тарусе.

В годы перестройки боролась за реставрацию особняка и создание музея своей сестры. Официальное открытие Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» в Москве состоялось 12 сентября 1992 года.

В январе 2013 года в Павлодаре открылся первый в мире музей Анастасии Цветаевой, находится по улице 1 Мая, дом 35/1 (Дом Дружбы, Славянский центр).

24 июня 2017 года в городе Александрове на здании администрации Александровского района открыта памятная доска с текстом «В этом доме в 1915 году Анастасия Цветаева написала книгу “Дым, дым и дым”».

Писательница Анастасия Цветаева

Личная жизнь Анастасии Ивановны Цветаевой:

Дважды была замужем.

Первый муж – Борис Трухачев (1893-1919). Поженились в 1912 году. Венчание состоялось вскоре после Пасхи в храме при Александровском убежище для увечных воинов села Всехсвятское. В 1914 году брак распался.

Борис Трухачев – первый муж Анастасии Цветаевой

В браке родился сын Андрей Трухачев (09 августа (27 июля) 1912 – 31 января 1993), архитектор. Был женат на Нине Андреевне Зелениной.

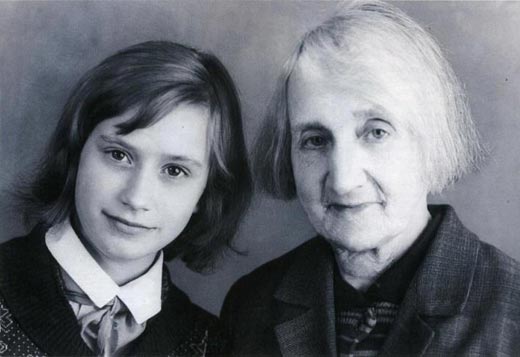

Внучки: Маргарита (р. 1947), Ольга (р. 1957).

Правнуки Андрей (старший), Григорий (младший), Ольга.

Анастасия Цветаева и сын Андрей

Второй муж – Маврикий Александрович Минц (1886-1917), инженер-химик. Состояли в браке в 1915-1917 годах. Минц скончался в мае 1917 года от перитонита.

В браке родился сын Алексей Минц (1916-1917), умер от дизентерии.

Маврикий Минц – второй муж Анастасии Цветаевой

Внучка Ольга Трухачева вспоминала: “Жесткость – бабушкина, деспотичность – тоже. Память развивала мне бабушка. Первая книжка – “Стойкий оловянный солдатик” – бабушка. Русский язык, литература, музыка – все бабушка. Она меня учила читать; мне было пять с половиной лет, мы сидели в Павлодаре за столом, и она объясняла правило на “жи-ши”. Я повторяла: “лыжи, мыши”, как пишется, с мягким “и”, – бабушка топала ногами, кричала: “Аn idiot!”…

…Могла мне ночью крикнуть: “Оля, быстро перо и бумагу, я работать буду!” И, прислонившись к подушке, начинала писать. Она уже видела дверь с надписью “Анастасия”. Говорила: “Оля, там Марина и Андрей, но мне еще рано, там пока занято”. Последние слова ее были: “Оля, зачем…”. Она говорила: “Я тяну ваши души за уши!” Требовала от меня, но и от себя. Объясняла: “Оля, отдай, тебе в 10 раз больше вернется”. И в самый трудный момент, когда после смерти папы я одна металась: мама в реанимации, бабушка умирает, – все люди встали рядом, каждый подставил плечо. Кто-то хлеба приносил, кто-то пол мыл, кто-то копейкой помогал и в дни похорон, и в дни поминовения. Из правительства Москвы позвонили и предложили помощь: “Оля, ну что же вы не сказали!”. Мне было очень стыдно, но даже гроб нам подарили. Роскошный, за 1700 долларов, с ручками, ключиками – хоть сама ложись! И вот такой казус: выносим бабушку, стоят соседки у подъезда и вдруг говорят: “Живут же люди!” Бабушка в последний раз ехала по Москве на белом “Кадиллаке”…”.

Анастасия Цветаева и внучка Ольга Трухачева

Библиография Анастасии Ивановны Цветаевой:

1915 – «Королевские размышления»

1927 – «Голодная эпопея» (уничтожена НКВД)

«SOS, или Созвездие Скорпиона» (уничтожена НКВД)

1967 – «Старость и молодость»

«Воспоминания»

1927-1976 – «Московский звонарь»

«Мой единственный сборник» (стихи)

1976 – «Моя Сибирь»

«Amor»

«Непостижимые»

«Неисчерпаемое»

1988 – «Моя Сибирь»

1991 – «О чудесах и чудесном»

Источник

27 сентября 1894 родилась Анастасия Цветаева – писательница, младшая сестра и биограф знаменитой поэтессы Марины Цветаевой.

Один Минц на двоих

Со стихотворением Марины Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной…» связана любопытная история. Знаменитым его сделал композитор Микаэл Таривердиев, сочинивший на слова Цветаевой романс для фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Чуть позже стало известно, кому именно Цветаева посвятила эти проникновенные строки. Адресатом был инженер-химик Маврикий Минц; их симпатия была взаимной, она привела к многочисленным слухам и сплетням (дело было летом 1915-го в провинциальном Александрове), но отношения закончились расставанием.

Причиной этого стала младшая сестра Марины Цветаевой — Анастасия. Судьба у сестёр была схожая — обе к тому времени побывали замужем, родили детей (Марина — дочь, Анастасия — сына) и развелись. Первой с Минцем познакомилась Анастасия — в каком-то смысле случайно; вскоре он сделал ей предложение, они обручились, и Анастасия переехала в Александров к будущему мужу. Потом случилась роковая встреча с Мариной; Анастасия позже признавалась, что Марина не стала мешать младшей сестре лишь из благородства — прояви та немного настойчивости, и всё могло сложиться иначе.

Анастасия и Марина Цветаевы, 1905 г. Фото: Commons.wikimedia.org

Начинающая писательница

Эту историю, кстати, рассказала как раз Анастасия уже в 1980-м, после выхода фильма Рязанова. Любопытно, что с Минцем они так и не расписались, жили в гражданском браке, но и счастья им было отведено немного. В 1917-м, после Февральской революции, они перебрались в Крым, жили у Максимилиана Волошина в Коктебеле; в мае от перитонита скончался Минц, а летом умер от дизентерии и их годовалый сын.

Анастасия была младше сестры на два года. В 1915-м, когда случилась эта история с Минцем, обеим было чуть за двадцать и обе подавали надежды. Марина Цветаева, конечно, была известна больше — у неё к тому времени вышли два сборника стихов, и её считали весьма перспективной. У Анастасии вышла одна книга — «Королевские размышления. 1914 год», которая была издана как раз в 1915-м небольшим тиражом (500 экземпляров). Это была лирическая проза — размышления, записки; позже она использует отрывки из этого произведения в своих «Воспоминаниях». Такой же была и вторая книга — «Дым, дым и дым. 1916 год», которую Цветаева-младшая составляла как раз в Александрове.

Анастасия Цветаева. Фото: Commons.wikimedia.org

ГУЛАГ

В принципе, революция 1917 года для обеих сестер Цветаевых стали рубежом. Размеренная жизнь закончилась, и, возможно, Анастасия поняла это раньше — на нее свалились смерть мужа и сына, непростая жизнь в Крыму, на который медленно, но неотвратимо накатывался фронт Гражданской войны. В начале 20-х Анастасия возвращается в Москву, пытается вернуться к литературной деятельности, её даже принимают в один из союзов писателей того времени.

«У Марины Цветаевой есть сестра Анастасия… Она большая умница. Она сама писательница, только прозу пишет…», — писал про неё Борис Пастернак. Правда, он добавлял, что она ударилась в набожность и даже на творчество сестры смотрит как на грех.

С собственным творчеством у Анастасии Цветаевой тогда не складывалось. Она написала романы «Голодная эпопея» и «SOS, или Созвездие Скорпиона», но так и не смогла их опубликовать. А в 1933 году её арестовали в первый раз — за общение с масоном Борисом Зубакиным, у которого она работала секретарем сразу после возвращения в Москву; Цветаева провела в заключении два месяца, а освободили её по ходатайствам Пастернака и Максима Горького. Но, видимо, её личное дело было безнадежно испорчено.

В 1937-м — новый арест; вместе с ней забрали и сына от первого брака, 25-летнего Андрея Трухачёва. Сотрудники изъяли весь творческий архив, позже все её неизданные произведения были уничтожены. Анастасию Цветаеву приговорили к 10 годам; такой же срок получил и её сын. Сын вышел на свободу через пять лет, а вот его мать провела в лагере на Дальнем Востоке все десять лет. Впрочем, на свободе она пробыла всего около двух лет. Её снова арестовали в 1949-м, но приговор был по тем временам мягким — ссылка в посёлок Пихтовка Новосибирской области.

После ГУЛАГА

Анастасию Цветаеву окончательно освободили в 1954-м; в 1959-м она была полностью реабилитирована. Ей было 66 лет, и почти половину из них она в буквальном смысле потеряла — в лагерях и ссылках. У неё не осталось архива, сестра покончила жизнь самоубийством в эвакуации в самом начале войны. У любого человека опустились бы руки, но Анастасия Цветаева нашла смысл жизни — в прошлом.

Первым делом она съездила в Елабугу и нашла могилу Марины; поначалу она лишь предположила, где могли похоронить сестру, но со временем у Анастасии появилось убежденность в том, что исследования были правильными. Сейчас на месте захоронения стоит гранитный памятник.

Кроме того, она начала писать «Воспоминания» — мемуары о себе, о сестре и их жизни. «Что касается Анастасии Цветаевой, то она классик русской литературы серебряного века как мемуарист», — рассказывал литературный редактор и секретарь Анастасии Цветаевой Станислав Айдинян.

В 70-80-е Анастасия Цветаева активно издавалась — это была мемуарная проза и то, что ей удалось восстановить из уничтоженного в 30-е архива. Также она боролась за сохранение памяти своей сестры — благодаря её усилиями в Москве был открыт «Дом-музей Марины Цветаевой». Скончалась Анастасия в 1993 году за несколько дней до своего 99-го дня рождения.

27 сентября 1894 родилась Анастасия #Цветаева – известная мемуаристка, младшая сестра Марины Цветаевой и адресат многих ее стихотворений.

Фотография из собрания музея:

Анастасия Цветаева. Ленинград, 1986. #ДеньВИстории pic.twitter.com/GXnxhlG8Ns— AnnaAkhmatova Museum (@AkhmatovaMuseum) September 27, 2018

Источник

Опубликовано: 07/21/2016 – 21:36

В июле в ретроспективе документальных фильмов Марины Голдовской было показано много интересного. Среди прочего – неоднократно мною виденный фильм об Анастасии Цветаевой «Мне девяносто лет. Еще легка походка». В этот раз вызвал он у меня другие мысли – я подумала о сходстве-несходстве двух сестер, об их непохожих и в чем-то сходных судьбах.

Но прежде – скажу вот о чем.

Картина эта, кроме всего прочего, – еще и рассказ о старости, о старости советской, удручающей не столько разрушением человеческой плоти, сколько неухоженностью и нищетой. Нигде – ни в Европе, ни в Америке не видела я таких нищенски одетых пожилых женщин. Анастасия Ивановна и две ее подруги – Татьяна Лещенко-Сухомлина и Евгения Кунина – дожили до поздней старости (99, 95, 99 лет), и стоит взглянуть на их убогий скудный гардероб, на глубокие складки на замученных, хотя и просветленных лицах – как тут же понимаешь, в каких страданиях, лишениях и борьбе за выживание протекли их годы.

Да, две из них прошли через ад Гулага, но ведь после… после были десятилетия советской жизни, при которой «старость» – не на словах, а на деле -ассоциировалась с маленькой пенсией, отсутствием медицинского присмотра, неуважением общества.

Да, эти три девяностолетние женщины, родившиеся до революции в обеспеченных интеллигентных семьях, читают стихи, поют, горюют, что больше не увидят Парижа, но боже мой, почему, почему им не было дано то, что давно имеют их сверстницы на Западе: возможность красиво одеться, сделать прическу, воспользоваться услугами врачебных и косметических кабинетов?

Почему, если я вижу на экране, скажем, Майю Туровскую, Софью Бернштейн-Богатыреву или Людмилу Штерн, я тут же, по их ухоженному виду и одежде, определяю, что живут они не в России, что съемки ведутся за границей?!

Но это к слову. Писать я хочу о сестрах Цветаевых, об их сходстве и несхожести.

Марина (Маруся, Муся) родилась в 1892, Анастасия (Ася) двумя годами позже, в 1894.Родились в семье немолодого профессора Цветаева, создателя Музея изящных искусств в Москве.

Судьба отпустила им годы неравномерно – Ася прожила вдвое больше Мусиного. Муся оборвала свой жизненный бег сама, в эвакуации, в Елабуге, 31 августа 1941 года, 48 лет отроду. Ася умерла в Москве в 1993, в своей постели, почти достигнув столетнего возраста, на 8 месяцев пережив сына Андрея.

Марина мечтала о внуках, судя по чудесному стихотворению «Бабушка» («Когда я буду бабушкой», 1919 ). Уже и имена придумала внучке и внуку – Маринушка с Егорушкой. Бог не привел. Муж Сергей Эфрон был расстрелян (на Лубянке?) в октябре 1941, сын Георгий Эфрон погиб в 19 лет на фронте Великой Отечественной. Из всей Марининой минисемьи могила есть только у Ариадны Эфрон, похороненной в родной для всех Цветаевых Тарусе.

Могила самой Марины в Елабуге затеряна, точного места захоронения нет. Правда, в Тарусе есть камень, на котором написано: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». А ведь какие удивительные строки были написаны Цветаевой в молодости, (в 21 год), в Коктебеле! «Идешь на меня похожий». Там о могиле, о кладбищенской землянике, которой нет “вкуснее и слаще”. Думала, что могила будет. Но, может быть, так и нужно, чтобы могилой поэту был этот «Тарусский камень», где витает дух, а не лежат останки?

Младшая сестра Ася покоится вместе со старшими Цветаевыми и сыном Андреем на Ваганьковском кладбище. Ее линия живет, у нее есть внуки.

Но вернемся к фильму. Думаю, что его бы не было, если бы Анастасия Ивановна не носила фамилию Цветаева, прославленную старшей сестрой Мариной. Рассказ идет о цветаевской семье. Отец, мать, дом, распорядок жизни, Рождественские елки… О Марине Анастасия говорит неустанно, на протяжении всей картины, что еще раз доказывает первенствующую роль старшей сестры.

Книга Анастасии «Воспоминания», вышедшая в 1971 году, вызвала небывалый ажиотаж, ее тираж в 100 тысяч экземпляров был мгновенно распродан – таков был интерес к Марине. В те годы цветаевские стихи, стараниями дочери, Ариадны Эфрон, начали издаваться, читатели их узнали – и полюбили.

Да, Анастасия жила в тени славы старшей сестры. Она это сознавала. И напрасно Ариадна Эфрон укоряла «Воспоминания» за то, что там много самой Анастасии, а Марина показана без должного пиетета.

Пиетет был. С первых же страниц заявлялось:«Ее (Маринина, – ИЧ) одаренность была целым рангом выше моей, она с первых лет жизни – по народной пословице – «хватала с неба звезды».

Или такое: «… самая главная из нас, самая выдающаяся – и умом, и талантом, и характером – Маруся».

Тут нужно сказать вот что. Младшая сестра тоже была наделена писательским даром, правда, была она не поэтом – прозаиком. Все написанное ею до 43-х лет ( до ареста в 1937 году) пропало, было уничтожено органами ГБ. Судя по книге «Воспоминаний», младшая Цветаева была талантливой писательницей. Книга получилась интересная, с большим количеством живых черточек, описаний, с любовным портретом Марины. Мне даже кажется, что подробностей слишком много, книга огромная, больше 600 страниц. Нет того пристального внимания к слову, о котором говорила Марина Цветаева в своих письмах к редактору Рудневу, печатавшему в парижских «Современных записках» (1920-1940) ее прозу. Она считала, что проза поэта отличается от таковой писателя тем, что материалом для нее выступает слово и даже слог. Проза Марины – чудо, она потрясает. Проза Анастасии обстоятельна, она интересна фактами и подробностями.

Ну и от себя рассказчица не бежит, у нее своя жизнь, своя судьба. Было ли между сестрами соперничество? Тут мне вспоминается стихотворение, ставшее очень популярным, благодаря фильму Эльдара Рязанова, где оно положено на музыку, «Мне нравится, что Вы больны не мной».

Все ли знают, что посвящено оно Маврикию Александровичу Минцу, второму мужу Анастасии, которого Марина увидела в 1916 году, когда приехала навестить сестру в Александров. В Марининых стихах явно живет некоторая ревность к сестре, строчки о «ночном покое» так и хочется понимать наоборот – оно и понятно: Марина была безмерна в своих притязаниях, ей всего и всех было мало. «Маленький рыжий еврей» Маврикий Минц, гражданский муж ее сестры, был для нее чем-то привлекателен.

Вообще Цветаеву тянуло к евреям. Их отверженность казалась ей сродни отверженности поэтов: «В этом христианнейшем из миров/ Поэты – жиды». Конечно же, соперничество было, было и непонимание, и временами разлад, неизбежное следствие того, что они носили одну фамилию, занимались творчеством и имели общий круг друзей и знакомых.

Минц умрет от перитонита в 31 год, их с Асей годовалый сын Алеша погибнет в 1917 году – от дизентерии. Малыш, погибший в год революции от дизентерии, – бесспорно жертва разрухи и голода.

Марине тоже было суждено потерять дочь Ирину, умершую от голода в 1920 году в возрасте 3-х лет в Кунцевском приюте. Эту тяжелую историю, напоминающую сюжетом роман Уильяма Стайрона «Софи делает выбор», мы слышим в рассказе Анастасии. А потом она читает Маринины стихи:

Если душа родилась крылатой –

Что ей хоромы и что ей хаты!

Что Чингисхан ей и что Орда!

Два на миру у меня врага.

Два близнеца, неразрывно слитых,

Голод голодных – и сытость сытых.

(18 авг. 1918 )

Марина в революцию не чувствовала голода, жила поэзией, театром… но вот дети… Они от голода умирали. С трудом удалось выходить и спасти Алю, заболевшую в приюте воспалением легких, малярией и еще какой-то пакостью. И вот ужасная констатация: «Старшую из тьмы выхватывая, – /Младшей не уберегла» (Две руки, легко опущенные, апрель 1920).

В эмиграции во Франции Марина родила сына – Георгия, Мура. Анастасия и в фильме, и в своих «Воспоминаниях» называет Мура косвенным виновником самоубийства матери. Против этого резко восставала Ариадна, восстаю и я. Писала уже неоднократно, что оба – и мать, и сын – были загнаны судьбой в капкан безвыходной ситуации. Винить мальчика, «Марину Ивановну» бесспорно любившего и ею до безумия любимого, нельзя. Оба оказались в тупике.

В биографии Анастасии значится, что в 1921 году ее, по рекомендации Михаила Гершензона и Николая Бердяева (высокая протекция!), приняли в Союз писателей. Теперь она стала получать карточки на продукты и могла питаться в писательской столовой, следовательно, могла прокормить себя и выжившего в голод Андрюшу. А в 1922 году поэт Павел Антокольский (герой Марининой прозы!) познакомил Анастасию с неким Борисом Зубакиным, мистиком и розенкрейцером, впоследствии расстрелянным, из-за знакомства с которым ее трижды арестовывали в 1933, 1937 и 1949 году.

В первый арест ее спас Горький, во второй она была приговорена к 10 годам лагерей за участие в «контрреволюционной организации», оттрубила в БАМлаге от звонка до звонка и через два года была взята повторно, уже за создание «фашистской организации» – и приговорена к вечной ссылке в Сибирь. Реабилитирована со смертью Сталина. Сын прошел похожий путь, вслед за матерью дважды арестовывался, был в лагере и на поселении.

Страшная, но вполне обыкновенная для того времени история. Читаю и соображаю, что, когда в 1939 году Марина Цветаева из Франции поехала в Советскую Россию вслед за дочерью и мужем, она ДОЛЖНА БЫЛА ЗНАТЬ, что ее сестра Ася томится в лагере на Амуре. Все же удивительный роман написал Маркес «Хроника объявленной смерти». Марина знала, куда и на что она ехала. И все сбылось.

Сестры были различны характерами и привычками. Ася из мистика превратилась в конце жизни в православную христианку. С 27 лет была вегетарианкой, блюла обет безбрачия, исповедовалась и причащалась, окуналась в Святой источник. Добивалась, чтобы Марину отпели в церкви, чего не делают с самоубийцами, – и получила разрешение на отпевание сестры от самого Патриарха Алексия 2.

Что до Марины, то для нее не было запретов – ела и пила, что было в доме, курила, любила мужчин, случалось, и женщин, хотя душой тянулась к единственному – Сергею Эфрону, мужу перед Богом и людьми.

А как же Бог? В уже упомянутом стихотворении «Бабушка», о нем сказано так:

Ни ночки даром проспанной:

Всё в райском во саду!»

— «А как же, бабка, Господу

Предстанешь на суду?»

«Свистят скворцы в скворешнице,

Весна-то — глянь! — бела…

Скажу: — Родимый, — грешница!

Счастливая была!

Была грешницей, но – счастливой. Написано сие в голодной, темной и холодной России 1919 года. И знаете, в чем, мне кажется, причина? Марина владела Божьим даром – поэзией, он и сделал ее – наперекор ужасу ее жизни – счастливой.

Порядок – и безмерность, пост – и грехи, жизнь на родине – и отъезд, смерть в своей постели – и самоубийство… Рожденные в одной семье, вместе нараспев читавшие стихи, обе с похожими голосами и интонациями, не закончившие гимназии, рано выскочившие замуж и потерявшие ребенка, дружившие с Пастернаком и Волошиным… Они такие разные, эти сестры Цветаевы, одна из них – талант, другая – гений.

***

«Мне девяносто лет. Еще легка походка»

Источник