Юрий завадский биография личная жизнь

Биография

Юрий Завадский был человеком, посвятившим всего себя искусству. Деятельность актера, театрального режиссера и педагога скрасила противоречивый XX век. Страна гордилась профессионалом и ценила выдающиеся достижения, наградами стали звание народного артиста, правительственные медали и ордена.

Детство и юность

Юрий Александрович Завадский родился 12 июля 1894 года в семье коллежского асессора, получившего дворянский чин. Предки мальчика были представителями творческой интеллигенции: живописцы, композиторы, пианисты, балерины и специалисты по кружевам.

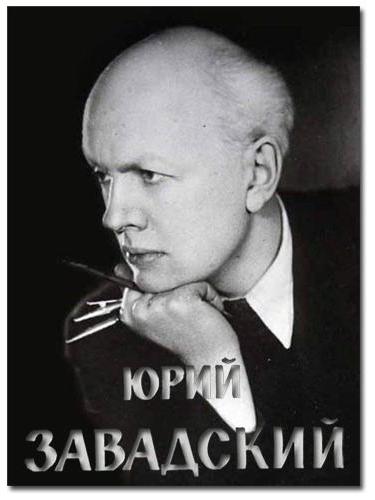

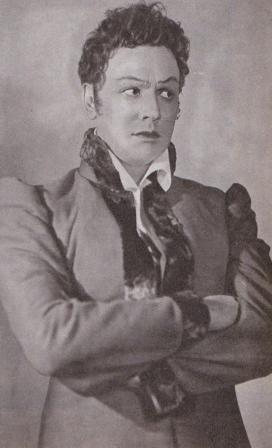

Юрий Завадский в молодости

Отец Александр Францевич благодаря поставленному голосу мог претендовать на место в Большом театре, но появление жены и троих детей заставило мужчину избрать более высокооплачиваемую профессию. Мать Евгения Иосифовна, будучи творческой натурой, в молодости окончила столичную консерваторию и мечтала о карьере актрисы. После свадьбы москвичка по воле мужа стала хранительницей семьи.

В доме, где воспитывался Юра и другие члены младшего поколения, гостил молодой Евгений Вахтангов и представители других благородных фамилий. Взрослые во главе с теткой Анной ставили мини-спектакли и устраивали концерты, ребята радовались, когда им доставалось что-то из второстепенных ролей.

Став гимназистом, Завадский утратил возможность ежедневно общаться с близкими. Недостаток в семейных вечеринках он компенсировал изучением иностранных языков, уроками рисования и занятиями в драматическом кружке.

В выпускном классе уроженец Москвы стал думать о будущей карьере. Родители настояли на поступлении на юридический факультет столичного университета. Право и история мало интересовали юношу, увлекавшегося творчеством. В итоге Юрий добился отчисления и занялся живописью в студиях Станислава Жуковского и Петра Келина.

Творчество

В середине 1910-х биография Завадского круто изменилась. По протекции друга Павла Антокольского сын дворянина поступил в 3-ю студию МХАТ, созданную Евгением Вахтанговым, и освоил профессию декоратора, актера и режиссера.

Наиболее яркими работами в этот период стали спектакли «Чудо святого Антония», «Принцесса Турандот» и «Женитьба». После смерти создателя труппы Юрий Александрович остался в театре как исполнитель ведущих ролей в постановках «Горе от ума» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро», а также вошел в худсовет, определявший репертуар и направление развития.

В 1924 году москвич создал собственное творческое объединение, которое прославилось благодаря мастерству Веры Марецкой, Ростислава Плятта, Павла Массальского, Николая Мордвинова и других молодых актеров, учившихся у организатора. Поскольку театру не выделили помещение, на сценические эксперименты в подвалах производственных и жилых зданий приходили люди, увидевшие анонсы на заборах и фонарных столбах.

В 1930-х Завадского привлекли к руководству Центральным театром Красной армии. Через несколько лет компания по борьбе с неортодоксальными творческими коллективами заставила его уйти со службы и убраться подальше от беспокойной столицы.

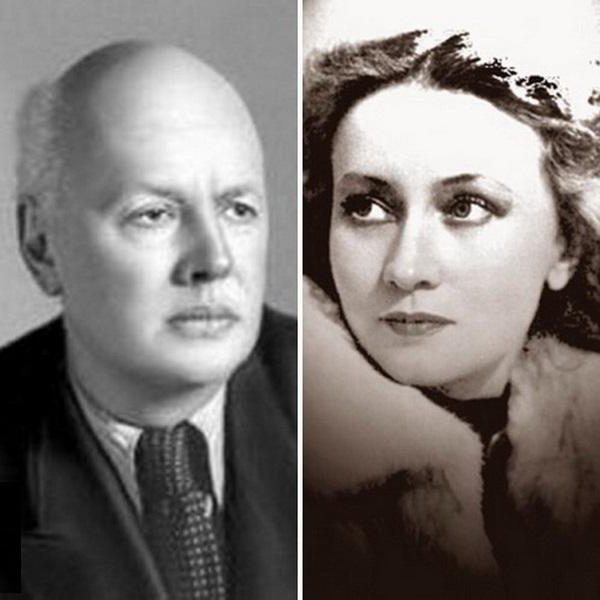

Юрий Завадский и Фаина Раневская

Труппе, собранной главным режиссером, предложили обосноваться в Ростове-на-Дону. До 1940 года московские артисты пользовались огромным успехом среди жителей Краснодарского края.

Перед началом Великой Отечественной войны Юрия Александровича позвали обратно, и он без раздумий согласился. В театре имени Моссовета прошла оставшаяся жизнь. В тот же период пришла идея передать накопившийся опыт. Завадский стал профессором ГИТИСа, предварительно вступив в ВКП(б).

Главного режиссера, думавшего об успехе, называли новатором мира искусства. Последователи брали на вооружение приемы, изобретенные москвичом. После спектакля «Виндзорские насмешницы» стало модным переносить сценическое действие в зрительный зал и на улицу и привлекать актеров к празднованию юбилеев высших чинов СССР.

Персонал, регулярно занятый в постановках «Нашествие», «Петербургские сновидения», «Маскарад», «Вишневый сад» и «Отелло», беспрекословно слушался режиссера, не любившего внутренние конфликты. Фаина Раневская считалась единственной актрисой, умудрившейся поссориться с Завадским. Уладив разногласия, профессионалы решили, что это был эмоциональный кошмар.

Личная жизнь

В личной жизни Завадского, считавшегося красавцем, постоянно присутствовали женщины. Безнадежно влюбленная поэтесса Марина Цветаева посвятила актеру сборник стихов «Комедьянт» и драматические произведения «Каменный ангел» и «Фортуна».

Несмотря на то, что поклонницы сценического таланта не давали прохода, Юрию Александровичу удалось обрести семейное счастье с коллегой Ириной Анисимовой-Вульф. Отношения не сложились из-за «его женщин» и многочисленных измен.

Второй женой талантливого режиссера стала актриса Вера Петровна Марецкая. В браке, длившемся почти два десятилетия, родился сын Евгений, пошедший по стопам отца.

Юрий Завадский и Вера Марецкая

Третья супруга появилась, когда к Завадскому пришла известность. Балерину Галину Сергеевну Уланову покорил обладатель премий и наград. В конце 1940-х чувства остыли, и пара задумалась о разводе. По слухам, супругов остановила процедура, требовавшая моральных и материальных затрат.

Коллеги рассказывали, что Завадский умудрялся дружить со всеми брошенными партнершами. Анисимова-Вульф оставалась ассистентом на протяжении 40 лет, а остальные, несмотря ни на что, восхищались мастерством и ходили на премьеры спектаклей.

Домработница Васена назвала покровителя «прохладным трудоголиком». Убирая квартиры в Уланском и Мансуровском переулке, заботливая и наблюдательная женщина знала все о романтических похождениях главного режиссера московских театров, но ни словом не обмолвилась о конкурентках в присутствии каждой из законных супруг.

Смерть

Завадский, не признававший ограничений, до старости жил полной жизнью. Причиной смерти главного режиссера театра имени Моссовета стало обильное кровотечение, открывшееся в пищеводе из-за разрыва сосудов и вен.

Юрий Завадский и Галина Уланова / Архив литературы и искусства

Юрий Завадский и Галина Уланова / Архив литературы и искусства

Близкие люди знали, что представитель мира искусства не желал, чтобы коллеги оплакивали бездыханное тело, поэтому скорбящим пришлось возлагать венки и цветы к урне, где содержался прах выдающегося человека.

Похороны состоялись в Москве в начале апреля 1977 года. У могилы на Ваганьковском кладбище, где впоследствии поставили памятник, звучали стихи Марины Цветаевой и много торжественных речей.

Источник

Юрий Завадский родился не в потомственной дворянской семье, его отец, служа добросовестно, получил чин коллежского асессора, который давал право на дворянство.

Александр Францевич обладал великолепным басом – его даже приглашали на сцену Большого театра, но он предпочел надежную службу чиновника, а пел дома на семейных концертах. Аккомпанировала ему мать будущего знаменитого режиссера, бывшая студентка Московской консерватории.

Счастливое детство и юность

Семья была интеллигентной, дружной и весьма обеспеченной – жили в центре Москвы в большой квартире деда. Юрий Завадский родился в 1894 году. Детей в семье было трое, их обожали и баловали, а его особенно – мальчик рос красивым и смышленым. Некоторые современники утверждали, что он так и остался избалованным непосредственным и восторженным 10-летним ребенком. Наверное, это пристрастное мнение. Учился Юрий Александрович в лучшей Московской гимназии – в 9-ой. Мальчик был щедро одарен – прекрасно рисовал, имел кроме блестящей внешности артистические данные, хорошо ему давались языки – после окончания гимназии он отлично владел французским и английским языками. В это же время он четко определился с увлечениями: ими стали рисование и драматический кружок.

Сплетни и характеристики

Всю жизнь Юрий Завадский беззаветно любил литературу, некоторые утверждают, что в книги он влюблялся так же страстно, как в женщин, но оставался им более верным. Вообще надо отметить, что о нем, как ни о ком другом, ходило очень много легенд и сплетен – это лишь служит подтверждением тому, что личностью он был яркой и популярной. Никогда не сплетничают о тех, кому не завидуют.

Но были и меткие характеристики, в основном они принадлежали Фаине Раневской, которая, как равная ему талантом и человек, искренне его уважавший, женщина невероятно остроумная и мудрая, могла позволить себе даже злой отзыв. Ей принадлежит фраза о том, что родился Юрий Завадский в енотовой шубе. И действительно, он был баловнем судьбы. Ей же принадлежит отзыв на его статью «Я – коммунист», опубликованную в одной из центральных газет. Она поставила знак равенства между этим заявлением гениального режиссера и собой, вышедшей на балкон, поднявшей к небу руки и прокричавшей «Я – космонавт». Зная ее острый язык и ее к нему внимание, Юрий Александрович часто интересовался – «Ну, что там сказала обо мне Фаина?»

Увлечения молодости

Поступив в Московский университет на факультет юриспруденции, он, в принципе, занимался очень многим, только не ею. В эти годы он подружился с Павлом Антокольским, знакомым почти со всеми видными и интересными представителями искусства Москвы.

Это Павел Григорьевич познакомил его с Мариной Цветаевой и привел в студию Вахтангова, правда, в качестве художника-оформителя. И там, и там обаятельный красавец не остался незамеченным – М. Цветаева в него влюбилась, а в студии Вахтангова он спустя время получил свою первую роль. Неспособному на долгое увлечение Завадскому поэтесса посвятила цикл стихов под названием «Комедьянт». Это ей принадлежит сакраментальная фраза, которую повторяли потом многие оставленные женщины – «Вы столь забывчивы,сколь незабвенны…»

Неотразимый красавец

Юрий Завадский и Марина Цветаева познакомились в 1918 году. Она не могла не увлекаться, причем восторженно до самозабвения, а потом это чувство истекало стихами. А тут такая красота – обаятельный, высокий, элегантный, она усмотрела в нем античность, а седая прядь в золотых кудрях в столь молодом возрасте сводила с ума и менее восторженных женщин.

Облысевший, он тоже был неотразим, и в совершенстве пользовался своим даром обольщать и очаровывать, а элегантность и умение одеваться он сохранил до последних дней – в 70-летнем возрасте он прекрасно выглядел в джинсовом костюме, которых в Москве были единицы.

14 прекрасных стихотворений о любви всемирно известная поэтесса посвятила Ю. Завадскому, прикрепив его имя к Серебрянному веку. Собственно, в студии Евгения Вахтангова родилась и ее любовь к театру и под впечатлением пережитого в этих стенах она написала ряд пьес, которые, по утверждению некоторых, были посвящены Ю. Завадскому.

Он еще и талантлив!

Первая крупная роль старика Антония сразу же сделала Ю. Завадского любимцем театральной Москвы. Пьеса М. Метерлинка «Чудо святого Антония» во второй редакции, сделанной Евгением Вахтанговым совместно с Ю. Завадским, в которой явно просматривался трагический подтекст, стала началом не только актерской, но и режиссерской карьеры. Как художник и режиссер Завадский Юрий Александрович попробовал себя в пьесе П. Антокольского «Обручение во сне». А потом пришла слава, граничащая с поклонением. В 1933 году он играет Калафа в «Принцессе Турандот» в постановке Евгения Вахтангова. Своей игрой он убедил скептиков в несомненном наличии у себя актерского таланта. А популярность у зрителей была такова, что изображение его в роли Калафа появились на спичечных коробках и фантиках конфет.

Театр, и только театр

Им уже был сделан выбор между театром и живописью, хотя он подавал надежды, и художники приглашали студента школы П. И. Келина принять участие в их выставках. В 1922 году умирает его любимый учитель Евгений Вахтангов, и Завадский Юрий Александрович избирается творческим коллективом 3-й студии МХАТ (студия Вахтангова) членом художественного совета. Но уже признанного артиста всегда влекла режиссерская и педагогическая деятельность.

Начало режиссерской деятельности

И в 1924 году он ставит свой первый спектакль по «Женитьбе» Н. В. Гоголя. Он работал над ним с таким восторгом и самоотдачей и так был доволен результатом, что много лет спустя, почти перед смертью, называл его своей лучшей постановкой. А ведь к тому времени он был награжден за свои спектакли высшими наградами Родины. Их было так много, что он, явно кокетничая, боялся надевать их все сразу из-за тяжести. Его постановочные работы знают все, кто хоть как-то интересовался театром. А его актерские роли тех времен – Чацкий и граф Альмавива – вошли в золотой фонд советской театральной школы. Роли его всегда были отточены до мелочей, в них всегда присутствовала тонкая ирония и позаимствованный у Вахтангова четкий внешний рисунок.

Гениальный педагог

В год его режиссерского дебюта он открывает собственную студию, ставшую с 1927 года театром-студией, которой руководил до 1936 года. Фамилии его учеников знают все – это театральные кумиры В. П. Марецкая и Р. Я. Плятт, Н. Д. Мордвинов и П. В. Массальский. У Ю.А. (эта его неизменное прозвище) был свой театр, но не было большой сцены, о которой он мечтал. В 1932 году ему предлагают возглавить Театр Советской Армии, в котором он работал до 1935 года, не покидая своей студии. А в 1936 году Юрия Александровича вместе с его театром отправляют в Ростов-на-Дону возглавить только что построенный, современный, внешне похожий на трактор, театр с такой огромной сценой и плохой акустикой, что работать в нем было очень трудно. Но Юрий Александрович справлялся – здесь было поставлено несколько прекрасных и нашумевших спектаклей. Может быть, это была творческая ссылка, но она спасла его от репрессий, которые свирепствовали в Москве. Он всегда был законопослушным гражданином, но никогда не совершал поступков, идущих вразрез с его совестью. В 1940 году театр возвращается в Москву.

Театр, ставший вторым домом

Юрий Завадский, биография которого с этого года была неразрывно связана с театром Моссовета, занял пост главного режиссера и оставался в этом храме искусства до конца своих дней. С ним вместе сюда перешли и любимые ученики. За постановки на сцене этого театра, такие как «Маскарад» и «Петербургские сновидения» по Ф. М. Достоевскому, он удостаивался правительственных наград. Кроме полученных званий Героя Соцтруда, Народного артиста, профессора, он был лауреатом Ленинской и двух Сталинских премий. Он был награжден четырьмя орденами Ленина, двумя Красного Знамени и многими медалями.

Смысл жизни – театр

Титулованный Завадский Юрий Александрович, личная жизнь которого обсуждалась непрерывно, женщинами был любим невероятно. Но семейная жизнь у него не складывалась. Во-первых, он был трудоголиком, театр он любил больше всего на свете, а во-вторых, на долгие привязанности он не был способен, они его тяготили. Его верная легендарная домработница Васена, известная всей театральной Москве, так характеризовала Завадского – «прохладный он у нас». От многих подруг уходил он сам, первая жена Анисимова-Вульф не выдержала бесконечных измен и ушла сама, хотя потом 40 лет была его верной помощницей. Правда, официально они не были расписаны, как с В. Марецкой и Г. Улановой. Недолгим был и его первый официальный брак – очень скоро ушел от В. Марецкой и маленького сына непостоянный Юрий Завадский. Жены, как правило, на него не обижались, и дальше с ним их связывали дружеские и творческие отношения. Его сын тоже стал режиссером и тоже работал в театре Моссовета, но выйти из тени великих родителей ему не удалось. Умер он в 2006 году.

Источники информации

Своеобразным человеком и великим актером, режиссером и педагогом был Юрий Завадский. Краткая биография и фильмография его имеются в любом справочнике о советских актерах. Вернее, биография имеется, а фильмография – нет, потому что с кино у Юрия Александровича взаимоотношения не сложились. О нем самом были сняты два документальных фильма – «Дома у Ю. А. Завадского» и «Юрий Завадский».

Нынешнему поколению трудно представить себе масштаб личности этого человека. Как-то Юрий Александрович хотел воспользоваться такси, а машина промчалась мимо. Буквально вся страна возмущалась этим таксистом. Существует много статей под названием «Юрий Завадский, биография». Советские актеры, режиссеры – все театральные деятели и, самое главное, зрители знали настоящую цену спектаклям этого гениального человека. Он был живой легендой и находился на недосягаемом уровне. Необходимо отметить, что Ю. А. Завадский никогда не боялся оказывать поддержку опальным актерам и режиссерам. Гонимый Анатолий Эфрос нашел приют в театре Юрия Завадского и гениально поставил спектакль с Р. Пляттом и Ф. Раневской «Дальше – тишина».

Путеводная звезда

Но везде, в любой статье об этом великом режиссере упоминается имя его второй жены. Галина Уланова и Юрий Завадский – союз этой звездной пары затмевал остальные увлечения их обоих.

Говорят, что истинной любовью Г. Улановой был И. Н. Берсенев, но брак с Ю. Завадским она не расторгла до самой его смерти. А он действительно боготворил ее всю жизнь, хотя вместе они прожили не очень долго – в эвакуации в Казахстане. После войны они уже жили порознь.

Источник

В Советском Союзе, как известно, секса не было. И обсуждать свою сексуальную ориентацию было не только не прилично, но и опасно для жизни. С 1934 года в стране действовала уголовная статья за “мужеложство”.

Но сегодня мы поговорим о выдающихся личностях советского кинематографа, театра и музыки, которые не пренебрегали однополыми отношениями.

Фаина Раневская

До сих пор ходит немало слухов вокруг личной жизни великой актрисы. И многие упорно делают вывод, что Фаина Георгиевна все-таки предпочитала любить женщин. Помните ее знаменитое высказывание: «Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм — это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду!»

Георгий Милляр

«Вся нечистая сила нашего синематографа» — так актер называл сам себя. Из-за нелюдимого характера коллеги и соседи обвиняли во всех смертных грехах актера и в реальности. Отсутствие личной жизни порождало много слухов относительно его ориентации. Хотя, конечно, сам Георгий Францевич никогда открыто не заявлял о своей гомосексуальности.

Юрий Богатырев

«Свой среди чужих, чужой среди своих» – так можно охарактеризовать жизнь этого потрясающего актера в реалиях советского бытия. Юрий Георгиевич очень болезненно воспринимал свою, так называемую, особенность. Отрицание своей природы привело в конце концов актера к тяжелой депрессии, а в последствие – к алкоголизму, который и послужил причиной скоропостижной смерти этого великого актера.

Рудольф Нуриев

Несмотря на мировую славу и поклонение самых высокопоставленных лиц, на родине Нуриева ждало одно – тюремное заключение с конфискацией имущества. Поэтому, его знаменитый «прыжок к свободе»в аэропорту Парижа был скорее вынужденным шагом. Говорят, Рудольф Хаметович обладал очень скверным характером. К примеру, его любимой забавой на западе было целовать при встрече людей взасос, а затем иронично замечать, что это старинная русская традиция.

Юлия Лемигова

Последняя «Мисс СССР» Юлия Лемигова уже много лет живет в США. С 2000-х годов модель начала встречаться с известной теннисисткой Мартиной Навратиловой. В 2014 году после открытого чемпионата США Навратилова сделала предложение возлюбленной, и уже через пару месяцев пара поженилась в Нью-Йорке.

Сергей Эйзенштейн

Новатор, создатель культовых фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа, Сергей Эйзенштейн никогда не скрывал своих нежных чувств к мужчинам, несмотря на наличие жены. Во многих своих фильмах он откровенно восхищается красотой мужского тела. «Если бы не Маркс, Энгельс и Ленин, я был бы вторым Оскаром Уайльдом», – говорил великий режиссер.

Вадим Козин

Известно, что Вадим Козин получил орден Красной звезды за выступления на передовой во время Великой Отечественной войны. Но даже это не помогло легендарному певцу избежать тюремного заключения. Причем, Вадим Козин – единственная знаменитость СССР, осужденная за гомосексуализм дважды. В общей сложности, артист провел в лагерях около 15 лет своей жизни.

Одним из самых ярких советских бисексуалов и одним из известнейших людей, подвергшихся преследованию за гомосексуальность, стал выдающийся режиссер Сергей Иосифович Параджанов (имя при рождении Саркис Параджанян, 1924-1990), который провел в тюрьме четыре года после того, как был осужден по печально известной статье 121.

Параджанов снял за свою творческую жизнь восемь фильмов и написал четыре сценария. Казалось бы, это не так много, но путь Параджанова в искусстве кино словно разорван на два мира пятнадцатилетней пропастью молчания. С 1969 по 1984 год великому режиссеру не давали снимать. При этом в декабре 1973-го противостояние свободолюбивого художника и власти закончилось тюремным заключением. (Владимир Кирсанов,«69: русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы» (ГанимеД, 2005), стр. 348-354).

Это был уникальный режиссер, творивший в разных национальных культурах.

Его фильм «Тени забытых предков» стал одной из вершин украинского кино.

В Армении он причислен к классикам армянского кино. Его фильм «Цвет граната» стал наивысшим достижением армянской кинематографии. Музей Параджанова, открытый в Ереване, один из самых посещаемых.

В Грузии он снял фильм «Легенда о Сурамской крепости», удивительно точно передающий особенности грузинского характера, также ставший одним из лучших достижений грузинского кинематографа. И памятник ему украшает одну из площадей в центре Тбилиси.

И наконец, самым феноменальным является то, что он, художник, глубоко связанный с христианскими культурными традициями, в своей последней работе «Ашик-Кериб» столь же глубоко проник в сущность мусульманского менталитета и создал фильм, ставший событием исламской культуры. Левон

Сергей Параджанов родился в старинной армянской семье в Тифлисе, как тогда назывался Тбилиси. После школы он учился на вокальном отделении Тифлисской консерватории, потом недолго в институте инженеров железнодорожного транспорта… В 1949 году устроился ассистентом режиссера на Киевскую киностудию имени Александра Довженко, работал на «Армен-фильме» и «Грузия-фильме» до 1960 года.

В 1952-м Параджанов окончил ВГИК и стал дипломированным режиссером. Свои первые работы он откровенно называл «хламом», считая, что нашел свой индивидуальный стиль только в ленте «Тени забытых предков» (1965) — романтической сказке по произведениям М. Коцюбинского. После выхода «Теней…» сорокалетний режиссер проснулся знаменитым. За несколько лет фильм собрал 30 призов на международных фестивалях в 21 стране. Имя Параджанова встало в один ряд с именами Феллини, Антониони, Годара, Куросавы. Репутация кинематографического гения окончательно закрепилась за Параджановым сразу же после выхода фильма «Цвет граната» (оригинальное название «Саят-Нова», 1967 — 1969). Однако все последующие сценарии режиссера отвергались в Госкино со ссылкой на мнения членов партии и правительства. (см. Там же).

Параджанов, судя по всему, был бисексуален – он был женат, и действительно женился по любви. Первую любовь Параджанова звали Нигяр Сераева. Скромная девушка, воспитанная в патриархальной семье, стала не только его первой любовью, но и первой женой. Увы, даже узаконенный, их союз не спас Нигяр от жестокого суда родни, не простившей, что мужем она избрала «неверного».

Вторая его супруга, Светлана, подлинная декабристка нашего века, прошла рядом с ним весь его тернистый путь, даже уже не будучи женой. Она стала первой, кто поддержал его в годы лагерных и тюремных заключений и последующих шельмований.

Параджанов восхищался женщинами и ценил их, искренне любил свою супругу, однако гомоэротизм был ему не чужд. Он явно был неравнодушен и к мужской красоте, которую он замечал и среди своих знакомых, и даже в случайных людях.Левон Григорян, «Параджанов» (М.: Молодая гвардия, 2005), 351 стр. – (ЖЗЛ)

Друзья и все близкое окружение Параджанова всегда знали, что его привлекала и мужская красота. Из этого он никогда не делал тайны, никогда не уходил в глухую конспирацию, более того, всегда обращал внимание окружающих на образец привлекшей его красоты.

Так, кинооператор Василий Катанян делился такими воспоминаниями о Сергее Параджанове: «Вот он на базаре ругает меня, что я купил помидоры не у того, у кого надо.

— А у кого надо?

— Вон у того попа-расстриги. Посмотри, какой он красивый, надо купить у него!

Подходим. Выясняется, что это не поп-расстрига, как хотелось Сереже, а волосатый коновал, и помидоры у него никудышные, и глаз слегка косит – словом, полное фиаско». (Василий Васильевич Катанян, «Прикосновение к идолам» (М.: Захаров, Вагриус, 1997), стр. 216.)

Или еще: «В Киеве он раздобыл трубку для курения и стал уговаривать Гришу Чухрая подарить ее Борису Барнету (известному советскому актеру и режиссеру). Почему Барнету? Они были почти незнакомы и вообще по какому поводу? “Как ты не чувствуешь – Барнету так пойдет курить трубку. Он будет такой живописный. Особенно в профиль”. – “Да он вроде бы не курит”. – “Все равно, ты только представь: Барнет в профиль с трубкой. Он красивый. Надо ему подарить. Так будет вальяжно – профиль, трубка…” И он показал». (Там же, стр. 219).

Впервые пострадать за свою ориентацию Параджанову пришлось еще тогда, когда он был никому не известным студентом. Летом 1948 года он был арестован в составе группы молодых гомосексуалов, которые, как заявлялось, вступали в половые отношения с высокопоставленным сотрудником МГБ (Министерства государственной безопасности), руководителем Грузинского общества культурных связей (ГОКС) Николаем Микавой. (James Steffen, “The Cinema of Sergei Parajanov” (University of Wisconsin Press, 2013), p. 29).

Параджанов был осужден в октябре, однако в декабре 1948 его срок был заменен на условный, и он был освобожден. Впоследствии в интервью французскому журналисту Патрику Казалю он не отрицал саму суть обвинений в гомосексуальном поведении, хотя сказал, что сам не имел отношений с Микавой. (Patrick Cazals, “Sergueï Paradjanov” (Paris: Cahiers du cinéma, 1993), pp. 32-33.

О том, что Параджанов не скрывал своей бисексуальности от окружающих, впоследствии говорилось и в деле, открытом против выдающегося режиссера.

Надо сказать, что у Параджанова не складывались отношения с советской властью. Помимо того, что глубокий и задумчивый, лиричный стиль его работ был непонятен советскому руководству, большую роль сыграла и его гражданская позиция. В 1965—1968 годах Параджанов вместе с другими известными деятелями украинской науки и культуры, протестуя против массовых политических арестов в УССР, обращался в высшие партийные и государственные органы с требованием разъяснить причины преследований украинских интеллектуалов и выступал за проведение открытых судебных процессов, которое должно было бы обеспечить справедливость рассмотрения дел. В 1968 году его подпись под «Письмом 139 интеллектуалов» против незаконных политических процессов стояла первой. Неоднократно высказывался за соблюдение свободы слова в печати. Став объектом преследований и пытаясь избежать ареста, Параджанов уехал в Армянскую ССР.

Во многом арест Параджанова в 1973 году был результатом желания советских властей оказать давление не неугодного им режиссера.

17 декабря 1973 года Сергей Параджанов был допрошен, а затем арестован по обвинению в мужеложстве с применением насилия (статья 122, части 1, 2 Уголовного кодекса Украинской ССР) и распространении порнографии (статья 211) и направлен в Лукьяновскую тюрьму Киева. Состоялся мучительный для художника закрытый суд («у меня изъята квартира, и я лишен мундира художника и мужчины»).

В 1970-х годах эта статья была более чем грозным орудием в руках власти. Потому и выбрали не просто наказание, не просто унижение, а практически уничтожение Параджанова как творческой личности, предполагая, возможно, что за этим последует и физическое уничтожение. И за статью, по которой обычно давали пару лет общего режима, ему дали пять лет лагерей строгого режима. Левон Григорян, «Параджанов» (М.: Молодая гвардия, 2005), 351 стр. – (ЖЗЛ).

В 1973 году он уже был известным режиссером с мировым именем, и поэтому к его делу удалось привлечь внимание мировой общественности. Благодаря международной кампании протеста (обращения подписали Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский, Михаил Вартанов и Луи Арагон, который лично обратился к Брежневу) Сергей Параджанов был освобождён 30 декабря 1977 года. Ввиду запрета жить на Украине Параджанов поселился вТбилиси. За гражданскую позицию и за преследования, которым он за неё подвергался, Параджанова называли «армянином, родившимся в Грузии и сидевшим в русской тюрьме за украинский национализм». Сергей Параджанов также писал сценарии и был художником — он создал огромное количество рисунков и коллажей.

Скончался Сергей Параджанов от рака лёгкого 21 июля 1990 года в Ереване.

Еще один советской гей, Геннадий Леонидович Бортников (1939-2007) – актер советского театра и кино 1960-1980-х годов – был настоящим кумиром своего поколения. Роли 30-летнего Бортникова в постановках театра имени Моссовета «В дороге» (1963), «Дядюшкин сон» (1965), «Глазами клоуна» (1968), «Петербургские сновидения» (1969) принесли ему невероятный успех, подчас на грани массовой истерии. Две работы – Ганс Шнир в «Клоуне» по роману Генриха Белля и Раскольников в «Сновидениях» по Достоевскому – стали определяющими в жизни яркого молодого артиста.

Геннадий Бортников с детства увлекался рисованием, и так вышло, что именно это увлечение привело его в театр. После школы он оформил несколько спектаклей в театральном кружке, а потом даже сыграл несколько ролей. Хотя профессионально на искусство Бортников не нацеливался: несмотря на творческие интересы, после 7 класса он пошел в машиностроительный техникум, потом даже работал слесарем на заводе. Но впоследствии бросил техникум и пошел по пути художника, поступив в Суриковское художественное училище. Его тоже не закончил, зато начал заниматься в молодежном театре-студии. И только потом решил поступать в театральное училище, экстерном сдал экзамены за курс средней школы и был принят школу-студию при МХАТе. После ее окончания поступил в театр имени Моссовета, где он работал с 1963 года до своей смерти.

Ключевую роль в творческой жизни Бортникова сыграл режиссер режиссер Юрий Завадский (1894-1977), который во многом поддерживал и даже опекал молодого актера. Кстати, любопытно, что в 1965 году Завадский предупреждал Геннадия, отправившегося во время гастролей в Париже на встречу со знаменитым хореографом Сержем Лифарем (в 1920-е годы протеже и любовникомСергея Дягилева): «Ты с Лифарем поосторожнее. У него дурная репутация». Завадский, очевидно, знал о гомосексуальности танцовщика, и любые лишние разговоры на эту тему могли помешать успеху Бортникова в России.

Личная жизнь Бортникова всегда оставалась вне поля зрения публики, и поэтому она овеяна легендами о немыслимой силы переживаниях и даже трагедиях. Например, говорили, что некий студент отравился таблетками и оставил трогательное письмо с признаниями, адресованными Бортникову. Эти истории, обросшие деталями и превратившиеся в легенды, дошли до начала 2000-х годов, когда актер, почти забытый, тихо закончил свою жизнь.

В спектаклях «Глазами клоуна» и «Петербургских сновидениях» были сыграны главные звездные роли Геннадия Бортникова. Раскольников – самая громкая работа актера, гремевшая по всему Союзу. А всеми покинутый клоун Ганс Шнир – самая долгая: спектакль шел почти 20 лет, и менялся вместе с эпохой.

После смерти режиссера Юрия Завадского у Бортникову стали предлагать все меньше и меньше ролей. В 1980 году он вновь блеснул в сценической интерпретации Достоевского в роли Смердякова в «Братьях Карамазовых». Было еще две-три главные роли, а дальше – тишина. На протяжении есять лет с 1990 года вообще не получал никаких ролей. В 1999 ему отказали и в возможности отметить юбилей на сцене театра, славу которого он составлял несколько десятилетий. Впервые в жизни 60-летний актер обратился с заявлением о «материальной помощи», ему выдали… 290 рублей. Из ямы, в которою сталкивал его театр в 1990-е годы, актер выбирался сам.

Чтобы как-то компенсировать “творческий простой”, Бортников больше стал уделять внимания живописи и писательству. Публиковались его очерки об актерах театра Моссовета – народных артистах СССР Ростиславе Плятте (1908-1989), Леониде Маркове (1927-1991). Он сделал несколько сценических обработок, планировал оформить ряд спектаклей.

У актера не было семьи, хотя его домашний круг был, по его собственному признанию, достаточно широким.(“Геннадий Бортников. Маленькие победы нормального человека” // Gay.ru по материалам книги В.Кирсанова «+31: Русские геи, лесбиянки и транссексуалы»)

… Таковы были судьбы геев и бисексуалов советского кино – мужчин, которые были рождены другими и из-за этого были вынуждены скрывать свое истинное «я». Но даже под таким давлением они создавали яркие произведения киноискусства, порой стараясь хотя бы немного выразить свою «инаковость» в работах, без которых невозможно представить советскую и российскую культуру.Вычеркнуть этих замечательных людей и их творения из нашей истории невозможно – мы должны помнить о том, кем они были, что создавали и какой нелегкой была их судьба, скрытая от публики.

источник

Источник