Михаил перельман биография личная жизнь дети

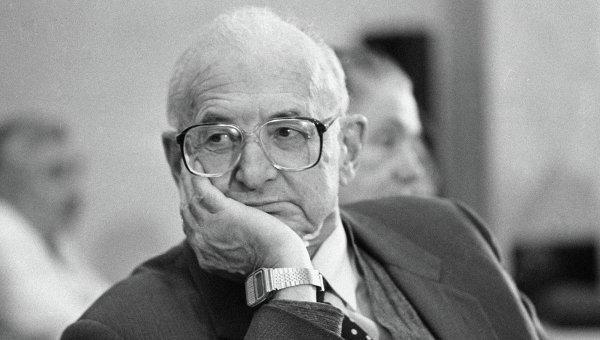

Михаил Израилевич Перельман – знаменитый на весь мир хирург, фтизиатр, академик, ученый, преподаватель. Он был человеком незаурядного ума, жизнелюбом, профессионалом, примером трудолюбия.

Детство. Семья Перельмана Михаила Израилевича

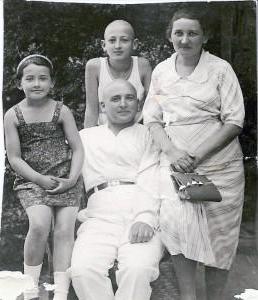

Михаил Израилевич родился в семье советских врачей. Основная деятельность отца – хирургия, на этом поприще он завоевал авторитет коллег, уважение и благодарность пациентов. Родители для Михаила и его младшей сестры были примером во всем. Именно они заложили в детях фундамент общечеловеческих ценностей, привили правильное отношение к профессии. В дальнейшей жизни их отпрысков это сыграло значимую роль.

Все детство Михаил Израилевич Перельман провел в Белоруссии. В Витебске окончил школу с хорошим аттестатом. Он любил учиться. Также активно занимался спортом. Его заветная юношеская мечта – стать летчиком. Но, к сожалению, из-за проблем со зрением его не приняли в летное училище. Авиаконструктором Михаилу Перельману тоже не пришлось стать, так как началась Велика Отечественная война. Их семью эвакуировали в г. Орджоникидзе, где его отец стал главой местной хирургической клиники.

Студенчество

В г. Орджоникидзе Перельман Михаил Израилевич определился с профессией и принял решение стать врачом, но вскоре из-за активных военных действий на Кавказе семья Перельман направлена в г. Новосибирск. Здесь Михаил Израилевич продолжил свое обучение. Особенный интерес среди всех медицинских наук он проявлял к хирургии. Для получения более глубоких знаний в этой области медицины он стал участником кружка при кафедре общей хирургии, который возглавлял профессор С. М. Рубашов.

В 1943 году семья снова переезжает в г. Ярославль. В тяжелые военные годы не хватало специалистов, поэтому студенту Перельману приходилось учиться и дежурить в госпитале. Будучи четверокурсником, он самостоятельно проводил операции.

После окончания Ярославского мединститута Перельман продолжил обучение в стенах этого университета, где защитил кандидатскую диссертацию.

После окончания войны Перельман направлен со студентами в г. Кологрив, где им приходилось оперировать и лечить людей в тяжелых условиях без света и централизованного водоснабжения. За это время сделано 154 операции.

Профессиональная деятельность

Работая в Ярославском медицинском институте, Перельман трижды писал исследовательские работы на соискание докторской степени по медицине:

- Первая тема была посвящена хирургическому вмешательству при лечении пороков сердца. Впервые в СССР Перельман Михаил Израилевич изучил, составил методику и внедрил на практике способ оперативного вмешательства на сердце – перевязка открытого боталлового протока. Исследовательская работа была оформлена и направлена для отзыва в Москву, но отклика не последовало. Судьба научного труда осталась неизвестной.

- Вторым научным исследованием стала ваготомия при язвенной болезни. К сожалению, из-за идеологических предрассудков запрещено заниматься изучением и применением на практике оперативных вмешательств по пресечению нервов. Поэтому защитить диссертацию снова не удалось.

- Третьей попыткой получить докторскую степень стала работа, посвященная изучению рака поджелудочной железы. Но трагические обстоятельства, а именно арест научного руководителя, не позволили продолжить исследование.

Вскоре Михаилу Перельману пришлось покинуть кафедру и переехать в г. Рыбинск. Там он занял должность заместителя главного врача городской больницы. Именно здесь он прошел закалку как руководитель и организатор. Но Михаил Израилевич никогда не прекращал оперировать. Как отличный врач и хирург он стал известен всему городу. В этот период Перельман увлекся анатомией, изучением болезней грудной клетки и их лечением оперативными методами.

В 1954 Перельмана приглашают в столицу, где он начинает работу сначала в 1-м МГМУ, затем – в ЦИУВ, где он проработает до 1957-го. В 1958 году по приглашению Е. Н. Мишалкина работает в только что организованном Сибирском отделении АН СССР. Современное оборудование, высококвалифицированные коллеги и наставники позволили Перельману совершить множество операций по реконструкции органов дыхательной системы, разработать новые способы хирургических вмешательств. Именно в это время ему присваивают докторскую степень по медицине.

В 1963 году Перельман вновь переезжает в столицу, где работает под началом профессора Петровского Б. В. Вместе с командой единомышленников Михаил Израилевич исследует и применяет на практике новаторские методы в оперативном лечении органов дыхательной системы. Вскоре ему присваивают звание профессора.

С 1981 года руководил отделением, занимающимся изучением и лечением туберкулеза легких, 1-го МГМУ им. Сеченова. Спустя 17 лет возглавил НИИ фтизиопульмонологии, где и проработал до последних дней жизни.

Награды

За время профессиональной деятельности академик Михаил Израилевич Перельман удостаивался десятки раз всевозможных наград. Орден «Знак Почета», орден «За заслуги перед Отечеством», 5 медалей, орден Николая Пирогова (2005), орден Святой Анны (Императорский двор).

Личная жизнь

Личная жизнь Михаила Израилевича Перельмана не сравнится по яркости и насыщенности с событиями профессиональными. Первой его женой была врач-патологоанатом Татьяна Богуславская. В браке у них родились двое сыновей, которые посвятили свою жизнь медицине. Михаил Израилевич был замечательным отцом. Дети его очень любили. Второй женой стала народная артистка СССР Инна Владимировна Макарова, с которой они прожили более 40 лет вместе.

Первая встреча Инны Владимировны и Михаила Израилевича состоялась еще в годы войны, когда молодая актриса выступала с концертами в военных госпиталях. Второй раз они встретились уже спустя 30 лет, когда Макарова искала врача для мамы, которая страдала тяжелой формой астмы. Перельман смог помочь женщине. Но на этом их отношения не прекратись. После трехкратных предложений выйти замуж Инна Владимировна согласилась.

Уход из жизни

Как и многие врачи, Михаил Израилевич не уделял особого внимания своему здоровью. Для него главное была его работа, студенты. За несколько дней до смерти он выступал на конференции, где блестяще ораторствовал. 29 марта 2013 года внезапно не стало главного фтизиатра России Михаила Израилевича Перельмана. Причина смерти – сердечная тромбоэмболия. Это невосполнимая потеря и для семьи академика, и для его коллег, последователей, для всей российской медицины.

Источник

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Перельман.

Михаи́л Изра́илевич Перельма́н (20 декабря 1924, Минск — 29 марта 2013, Москва) — советский и российский хирург, известный своими научными работами в области торакальной хирургии. Академик АМН СССР — РАМН.

Биография[править | править код]

Михаил Израилевич Перельман родился 20 декабря 1924 года в Минске в семье хирурга Израиля Моисеевича Перельмана (1892—1954) и врача Гиты Владимировны (1898—1989). В связи с переездами отца жил в Борисове (1927—1933), Гомеле (1933—1937) и Витебске (1937—1941), где и окончил школу в 1941 году. Учился на отлично, был чемпионом школы по боксу и французской борьбе.

Осенью 1941 года поступил в Северо-Осетинский медицинский институт, но вскоре вслед за отцом переехал в Новосибирск, где совмещал учёбу в мединституте с работой субординатором в клинике общей хирургии мединститута и одновременно дежурным врачом-травматологом Новосибирской больницы скорой помощи. В 1943 году вместе с отцом переехал в Ярославль, где заканчивал обучение — сначала в эвакуированном сюда Белорусском медицинском институте, затем в созданном на его основе Ярославском медицинском институте, который окончил в 1945 году с отличием.

С 1944 по 1951 год работал ассистентом на кафедрах нормальной анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, госпитальной хирургии Ярославского медицинского института. Работал также врачом областной станции санитарной авиации. Летом 1947 года заведовал хирургическим и акушерско-гинекологическим отделениями в больнице Кологрива. Прошёл специализацию по нейрохирургии в Ленинградском нейрохирургическом институте, после чего назначен на внештатную должность межобластного нейрохирурга и заведующим нейрохирургическим отделением областной больницы.

В 1947 году в 1-м Московском медицинском институте защитил кандидатскую диссертацию теме «Клинические и анатомические материалы к операции Лериша на бедренной артерии».

В результате «борьбы с космополитизмом» в 1951 году Михаил Израилевич был вынужден перевестись в Щербаков (Рыбинск) на должности заместителя главного врача по медицинской части Больничного городка и главного хирурга города, также был консультантом больниц МВД и межобластного туберкулёзного госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны.

С 1954 года работает ассистентом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 1-го Московского медицинского института, одновременно дежурным хирургом 47-й городской больницы Москвы. С 1955 по 1958 год доцент по курсу хирургии туберкулёза лёгких на кафедре туберкулёза Центрального института усовершенствования врачей. С 1958 года руководитель отделения хирургии малого круга кровообращения НИИ экспериментальной биологии и медицины Сибирского отделения АН СССР (ныне Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина). В 1961 году в Томском медицинском институте защитил докторскую диссертацию по теме «Резекция лёгких при туберкулёзе».

С 1963 по 1981 год Перельман работал на должности руководителя отделения грудной хирургии ВНИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР. В 1964 году ему присвоено звание профессора по специальности хирургия. С 1964 года — консультант 4-го Главного управления при Минздраве СССР, в настоящее время — Медицинский центр Управления делами при Президенте Российской Федерации. Результатом многолетнего исследования стала монография «Хирургия трахеи».

С 1981 года заведовал кафедрой фтизиопульмонологии 1-го Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. С 1998 года до конца жизни Михаил Израилевич Перельман также возглавлял НИИ фтизиопульмонологии этого вуза[1]. До 2010 года был главным внештатным фтизиатром Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Перельман провёл более 3500 операций на органах грудной клетки, в основном на лёгких (рак, туберкулёз, гнойно-воспалительные заболевания). До последних лет жизни выполнял по 120 хирургических операций в год[2]. Оперировал и за рубежом: в Болгарии, Германии, Франции, Монголии, Японии, Южной Корее, выступал с докладами и лекциями в 45 странах мира. Автор 24 монографий и книг, 32 глав в отечественных и зарубежных руководствах и книгах, 35 статей в энциклопедиях, 250 статей в центральных отечественных и зарубежных журналах, 350 публикаций приходится на статьи в книгах, сборниках, автор или консультант 9 научных и учебных фильмов. Научным руководителем либо консультантом подготовил 68 кандидатских и 25 докторских диссертаций.

Был заместителем главного редактора «Медицинского реферативного журнала», членом редколлегии многотомного издания «International Trends in General Thoracic Surgery», членом редколлегии «World J. Of Surgery». Главный редактор журнала «Проблемы туберкулёза и болезней лёгких», член редколлегий журналов «Пульмонология» и «Анналы хирургии».

С 1969 по 1991 год был генеральным секретарём Всесоюзного общества хирургов. С 1971 года член Международного общества хирургов. Президент Российского общества фтизиатров.

В 1980 году избран членом-корреспондентом, а в 1986 году — академиком Академии медицинских наук СССР по специальности «хирургия». Действительный иностранный член Академии медицинских наук Казахстана. Академик Российской академии медико-технических наук.

29 марта 2013 года Михаил Перельман скончался в Москве на 89-м году жизни[3].

Плита колумбария Перельмана на Новодевичьем кладбище Москвы.

После кремации прах был захоронен на Новодевичьем кладбище.[4]. 28 мая 2013 года в Москве открыли мемориал академику Михаилу Перельману работы скульптора Микаэля Согояна.

Семья[править | править код]

Первая жена — Татьяна Борисовна Богуславская (1920 — 2018), доктор медицинских наук, профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ММА им. И. М. Сеченова. От этого брака двое сыновей — Борис и Владимир.

Вторым браком был женат на народной артистке СССР Инне Владимировне Макаровой.

Научная деятельность[править | править код]

Ранние работы относятся к хирургии органов брюшной полости, вегетативной нервной системы, сердца и сосудов: доступ к бедренной артерии через влагалище портняжной мышцы, комбинированный доступ при ущемлённых флегмонозных и гангренозных бедренных грыжах, остеопластическая резекция коленного сустава, метод мнимого кормления для определения радикальности ваготомии при язвенной болезни, гипотермия для профилактики спинального паралича при пережатии аорты, лечение открытого Боталлова протока.

Последующие работы в основном относятся к диагностике и хирургическому лечению заболеваний органов дыхания и средостения: хирургическое лечение туберкулёза лёгких и плевры, механический шов лёгочных сосудов, применение ультразвука для профилактики и лечения эмпием плевры, разработка игольно-струйного инъектора, аутотрансфузия крови, методика удаления медиастинально-интравертебральных опухолей, хирургическое лечение хилореи, операции на трахее и бронхах в условиях гипербарической оксигенации, аллотрансплантации лёгкого, новые оперативные доступы в хирургии органов дыхания.

Работы последнего времени касаются проблем состояния и организации противотуберкулёзной работы в России.

Награды[править | править код]

- Государственная премия СССР (1974)

- Государственная премия России (1997) за разработку и внедрение современных концепций лечения тяжелой сочетанной травмы груди и её осложнений

- Премия Совета Министров СССР (1985, 1991)[5]

- Премия Министерства здравоохранения СССР по онкологии (1976)

- Премия Министерства высшего образования СССР (1979)

- Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени

- Орден «Знак Почёта»

- Премия имени Бакулева Академик медицинских наук СССР (1977)

- Премия имени Пирогова (1978)

- Премия имени Спасокукоцкого (1989)

- Премия имени Герцена Академии творчества (1995)

- Золотая медаль Петровского (1999)

- Заслуженный деятель науки РСФСР (1975)

- Императорский Орден Святой Анны III степени (2011, Российский Императорский дом)[6]

- Национальная премия «Призвание» (2005) в номинации «За верность профессии»[7]

- Европейский орден имени Николая Пирогова (2005)

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Константинов Б. А., Соколов В. И. Тридцать лет вместе с Научным центром хирургии Российской академии медицинских наук. — М., 1997. — С. 103—104.

- Колодин Н. Н. Отличник [Перельман М. И.] // Ярославские эскулапы. — Ярославль: Канцлер, 2009. — Т. 3. Корифеи и академики. — С. 265—282. — 396 с. — (Этюды о былом). — 150 экз. — ISBN 978-5-91730-002-3. (недоступная ссылка)

Ссылки[править | править код]

- Биографическая справка

- Перельман Михаил Израилевич Международный Объединённый Биографический Центр.

- Справка РИА Новости

- Справка ТАСС

- Документы и материалы о М. И. Перельмане

- Некролог

- Памяти М. И. Перельмана

Источник

Героем одного из выпусков моей программы был директор (тогда ещё) Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. Сегодня ему – 80. Воспроизведу эпизод, меня перепахавший,,,

Фото: Семен Оксенгендлер

– Меняется у нас ситуация с образованием?

– Меняется, меняется, очень меняется. Я могу об этом сказать, как, скажем, гранто-оператор президентских грантов по Лиге здоровья нации. Я серьезно говорю. Мы просто видим по заявкам, которые поступают, что это принципиально высокий сегодня уровень понимания запросов здравоохранения, вот как бы я сказал. Поэтому конечно, конечно, меняется.

– А то, что пишут и говорят мои коллеги, а иногда и ваши коллеги, кстати, тоже, что в целом у нас и образование, и медицина в постсоветский период очень сильно просели?

– Ну, мне смешно. Мы делали в 1996 году 6 тысяч операций с искусственным кровообращением, 6 тысяч…

– Когда говорите «мы», имеете в виду Бакулевский центр?

– Зачем? Нет, нет. Россия. Я говорю «мы», как главный специалист. 6 тысяч. А сейчас Бакулевский центр за год 5 тысяч таких операций делает.

Понимаете, о чем речь идет? Мы сегодня в стране делаем более 50 тысяч операций на остановленном сердце. Это топ вообще, хай-тэк всей клинической медицины. Потому что человек живет сам по себе. И тем не менее он абсолютно хорошо живет, потому что у него хорошее кровообращение через аппарат, за его легкие дышит искусственное легкое.

Поэтому не слушайте никого. Это я вам говорю, как компетентно.

– Да, да, разоблачение мифов…

– Я вчера прооперировал трех детей из пяти. Один был 4-дневный, другой был 7-дневный, третий был 2-месячный. Нам это и не снилось в те времена, о которых мы сейчас говорим. Поэтому прогресс.

– Хорошо. Тогда еще про мифы. Бытует мнение, что хирург никогда под нож не возьмет родственника или близкого товарища, с которым он общается? Это соответствует?

– Это по-разному. Я приведу пример выдающегося хирурга современности, он уже ушел из жизни. Михаил Израилевич Перельман. Всемирно известный специалист, пульмонолог. Я эту историю знаю из семьи. Потому что я был лаборантом у его супруги, которая работала на кафедре, где я потом стал аспирантом. Татьяна Борисовна Богуславская. Она рассказывала.

Значит, у одного из сыновей – у них два сына – аппендицит. И его быстро повезли к отцу в это в больницу. Он взял и его сам прооперировал. А потом звонит и говорит: «Таня, вези второго». Она спрашивает: «Зачем?» – «Вези».

В общем, короче, она везёт второго, и в дороге начинается болевой синдром у мальчишки. Перельман берет и второго оперирует.

Я в жизни из близких оперировал только своего одноклассника. Ну, очень близкий мне человек. Надо было его оперировать. А я этих операций наверное сделал тысячу. И тут ко мне стали подходить люди отговаривать.

Наши сотрудники, реально доброжелатели. Говорят: «Понимаешь, ты же не один. Там и анестезиолог, перфузиолог, это, то. Всю жизнь – не дай, Бог, что-то случится – всю жизнь будешь нести этот крест».

Я позвонил своему зарубежному коллеге, он поехал туда. Я на один день туда прилетел, постоял на операции, убедился, все хорошо.

Все, он сейчас работает, все. Поэтому я не хотел бы оперировать близкого человека…

Лучше меня это сердце никто не обласкает, близкого человека, понимаете. Но с другой стороны, ты реально не один. У нас же аппарат искусственного кровообращения, у нас анестезия, понимаете.

Вот так вот.

***

Лео Бокерия о первом пациенте, погибшем под его скальпелем

Источник

Инна Макарова, как и многие девочки того поколения, с детства мечтала стать артисткой. Поэтому еще в школе посещала театральную студию.

Даже в тяжелое для страны время не переставала заниматься любимым делом : вместе с подругами устраивала в госпиталях концерты для бойцов советской армии.

Инна Макарова

Свою мечту девушка осуществила, и в 1943 году поступила во ВГИК. Её однокурсниками стали Сергей Бондарчук, Клара Лучко и Евгений Моргунов. Руководитель Курса Сергей Герасимов всегда выделял Макарову из остальных, он считал её талантливой и очень целеустремленной.

Поэтому когда Макарову пригласил на пробы Любы Шевцовой в картину “Молодая гвардия” сам писатель Александр Фадеев, никто не сомневался, — Инна обязательно справится, ей по плечу любая драматическая роль.

После блестящего дебюта на актрису свалилась популярность. Режиссеры наперебой стали приглашать её в свои фильмы. Одной из самых ярких ролей стал образ Кати в фильме “Высота”, где Макарова снялась вместе с Николаем Рыбниковым.

“Высота”

Помимо этого, значимыми фильмами в её кинокарьере по праву считаются: “Дорогой мой человек”, “Преступление и наказание”, “Русское поле”, “Девчата”. Всего в ее карьере около 50 разноплановых ролей.

Свою личную жизнь актриса считала вполне счастливой. Правда началась она с предательства близкого человека, но зато потом Инна обрела настоящую любовь и жила с этим человеком более сорока лет.

С Сергеем Бондарчуком, своим первым мужем и отцом ее единственной дочери Натальи, Инна училась на одном курсе,но по-настоящему близки они стали на съемках фильма “Молодая гвардия”. Молодой человек стал ухаживать за девушкой и добился ее расположения.

Сергей Бондарчук и Инна Макарова

Вскоре они стали жить вместе. Когда в семье родилась дочь, Инна и Сергей расписались. Почти 10 лет они жили в любви и согласии, но им суждено было расстаться.

Уже много позже Инна Владимировна признается, что у нее была возможность сохранить семью, но тогда ей пришлось бы отказаться от работы, а представить себя в роли домохозяйки она не могла.

Как раз в это время муж увлекся молодой актрисой Ириной Скобцевой. Макаровой оставалось только отпустить его, но она всю жизнь считала это самым настоящим предательством и так и не смогла его простить.

Инна Макарова с мужем и дочерью Наташей

По этой же причине она пять лет не позволяла дочери видеться с отцом. Да и сама она еще долгое время не могла даже думать о мужчинах, в каждом из них видела обманщика.

Но время лечит, и даже такие потери когда-нибудь забываются. Особенно, когда на пути появляется твоя судьба, тот, которого ты так долго ждала. Именно таким человеком оказался известный хирург, профессор Михаил Перельман.

Мужчина был женат официально на коллеге, в семье было двое детей, но это не стало препятствием к тому, чтобы уйти к Инне. За 40 лет совместной жизни, они так и не дошли до ЗАГСА, но всю жизнь считали себя одним целым и постоянно доказывали свои чувства делами.

Инна Макарова и Михаил Перельман

И Инна и Михаил очень много работали. Она на сцене и в кино, он трудился на благо больных, проводил сложнейшие операции. Свободно говоря на 4-х языках, ездил по миру с научными докладами. Но даже находясь в долгой разлуке, они понимали, что никто и никогда их не разлучит.

По признанию знакомых пары, Михаил Израильевич обладал невероятно легким характером- был душой компании, и очень обаятельным человеком. Инна Владимировна сделала все, чтобы ему было уютно в их общем доме, она гордилась им, боготворила. А он очень любил свою талантливую и красивую жену.

Народная артистка Инна Владимировна Макарова

Он прожил долгую и достойную жизнь, его не стало в 2013 году. Она пережила его на семь лет, и все это время думала и вспоминала дни, проведенные в любви и заботе вместе с любимым мужем.

Источник