Осип мандельштам биография личная жизнь

Биография

Осип Эмильевич Мандельштам – русский поэт ХХ века, эссеист, переводчик и литературный критик. Влияние поэта на современную ему поэзию и творчество последующих поколений многогранно, литературоведы регулярно устраивают круглые столы по этому поводу. Сам Осип Эмильевич высказался по поводу своего отношения с окружающей его литературой, признавшись, что он «наплывает на современную русскую поэзию».

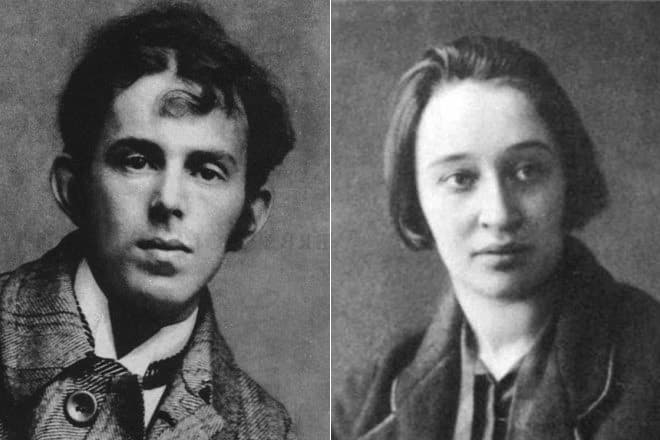

Осип Мандельштам в детстве

Осип Мандельштам в детстве

Творчество и биографию Мандельштама как представителя Серебряного века изучают в школах и вузах. Знание стихотворений поэта считается признаком культуры личности наравне со знанием творчества Толстого или Пушкина.

В Варшаве 3 января 1891 года в еврейской семье появился на свет мальчик. Его назвали Иосифом, но позже он сменит имя на “Осип”. Отец Эмиль Мандельштам был мастером перчаточных дел, купцом первой гильдии. Это давало ему преимущество жить вне оседлости. Мать Флора Овсеевна была музыкантом. Она оказала на сына большое влияние. В зрелости Мандельштам будет воспринимать искусство поэзии родственным музыке.

Спустя 6 лет семья уезжает из Варшавы в Петербург. Осип поступает в Тенишевское училище и учится там с 1900 по 1907 год. Это училище называют “кузницей культурных кадров” начала XX века.

Поэт Осип Мандельштам

Поэт Осип Мандельштам

В 1908 году Осип отправляется в Париж, чтобы учиться в Сорбонне. Там он проводит два года. Мандельштам знакомится с Гумилевым, страстно увлекается французской поэзией и эпосом. Он зачитывается Франсуа Вийоном, Бодлером и Верленом. А в промежутках между поездками в Париж посещает в Петербурге поэтические лекции Вячеслава Иванова, постигая премудрости стихосложения.

В этот период Мандельштам пишет трогательное короткое стихотворение «Нежнее нежного», посвященное Цветаевой. Это произведение значимо для творчества поэта как одно из немногих представителей любовной лирики. Поэт редко писал о любви, Мандельштам сам жаловался на «любовную немоту» в творчестве.

В 1911 году Эмиль Мандельштам терпит финансовые трудности, поэтому Осип больше не может учиться в Европе. Для поступления в университет Петербурга он крестится у протестантского пастора. С этого года вплоть до 1917 длится с перерывами его учеба на романо-германском отделении историко-филологического факультета. Он учится не слишком старательно и диплома так и не получает.

Осип Мандельштам и Анна Ахматова

Осип Мандельштам и Анна Ахматова

Он часто бывает в доме Гумилева, знакомится с Ахматовой. Впоследствии дружбу с ними он считает одной из самых больших удач в жизни. Начинает печататься в журнале “Аполлон” еще в 1910 году и продолжает в журналах “Гиперборей” и “Новый Сатирикон”.

В 1912 узнает Блока и проявляет симпатии к акмеистам, пополняя их группу. Становится участником собраний “Цеха поэтов”.

В 1915 году Мандельштам пишет одно из своих самых знаменитых стихотворений «Бессонница. Гомер. Тугие паруса».

Литература

Дебютная книга Осипа Мандельштама называлась “Камень” и переиздавалась в 1913, 1916 и 1923 годах с разным содержанием. В это время он ведет бурную поэтическую жизнь, находясь в ее эпицентре. Как читает свои стихотворения Осип Мандельштам, можно было часто услышать в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака». Период “Камня” характеризуется выбором серьезных, тяжелых, “сурово-тютчевских” тем, но легкостью подачи, напоминающих о Верлене.

Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц и Юрий Анненков. Петроград, 1914 год

Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц и Юрий Анненков. Петроград, 1914 год

После революции к поэту приходит популярность, он активно печатается, сотрудничает с газетой “Наркомпрос” и ездит по стране, выступая со стихами. Во время гражданской войны у него был шанс сбежать с белогвардейцами в Турцию, но он предпочел остаться в советской России.

В это время Мандельштам пишет стихотворения «Телефон», «Сумерки свободы», «За то, что я руки твои не сумел удержать…» и другие.

Скорбные элегии в его второй книге «Tristia» в 1922 году – это плод пережитых волнений, вызванных революцией и Первой Мировой войной. Лик поэтики периода “Тристий” – фрагментарный и парадоксальный, это поэтика ассоциаций.

В 1923 году Мандельштам пишет прозаическое произведение «Шум времени».

Георгий Чулков, Мария Петровых, Анна Ахматова и Осип Мандельштам. 1933 год

Георгий Чулков, Мария Петровых, Анна Ахматова и Осип Мандельштам. 1933 год

В период с 1924 по 1926 год Мандельштам пишет стихотворения для детей: цикл «Примус», стихотворение «Два трамвая Клик и Трам», книгу стихов «Шары», куда вошли стихотворения «Калоша», «Рояль», «Автомобилище» и другие.

С 1925 по 1930 год Мандельштам берет поэтическую паузу. Зарабатывает на жизнь он в основном переводами. Пишет прозу. В этот период Мандельштам создает повесть «Египетская марка».

В 1928 году выпускается последний сборник поэта “Стихотворения” и сборник статей “О поэзии”.

В 1930 он путешествует по Кавказу, куда поэт уехал в командировку по просьбе члена Политбюро ЦК ВКП(б) Николая Бухарина. В Эриване он знакомится с ученым Борисом Кузиным, который оказал на поэта большое влияние. И, хотя Мандельштам почти нигде не печатался, он много пишет в эти годы. Выходит его статья “Путешествие в Армению”.

Верхний ряд: Н.Я. Мандельштам, Н.Е. Штемпель. Нижний ряд: О.Э. Мандельштам, М.В. Ярцева. Воронеж, 1937 год

Верхний ряд: Н.Я. Мандельштам, Н.Е. Штемпель. Нижний ряд: О.Э. Мандельштам, М.В. Ярцева. Воронеж, 1937 год

По возвращении домой поэт пишет стихотворение «Ленинград», которое Мандельштам начинает ставшей крылатой строчкой «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз» и в котором признается в любви к родному городу.

В 30-х годах наступает третий период поэтики Мандельштама, в котором главенствует искусство метафорического шифра.

Личная жизнь

В 1919 году в Киеве Осип Мандельштам влюбляется в Надежду Яковлевну Хазину. Она родилась в 1899 году в Саратове в еврейской семье, принявшей православие. На момент встречи с Мандельштамом Надежда имела прекрасное образование. Они познакомились в кафе “Х.Л.А.М”. Все говорили о них, как о явно влюбленной паре. Литератор Дейч в воспоминаниях пишет, как Надежда ходила с букетом водяных лилий рядом с Осипом.

Осип Мандельштам и Надежда Хазина (Мандельштам)

Осип Мандельштам и Надежда Хазина (Мандельштам)

Вместе с Мандельштамом Хазина скитается по России, Украине, Грузии во времена гражданской войны. В 1922 году они женятся.

Она не покидает его и в годы гонений, уехав за ним в ссылку.

Аресты и смерть

В 1933 году, по словам Пастернака, Мандельштам фактически совершает акт самоубийства, читая антисталинское произведение на публике. После того, как поэт стал свидетелем крымского голода, Мандельштам написал стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны», которое слушатели прозвали «Эпиграммой на Сталина». Из полутора десятка человек нашлись те, кто донес на поэта.

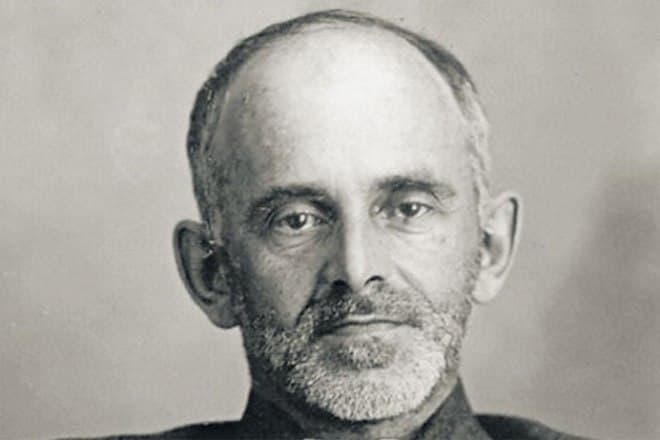

Поэт Осип Мандельштам

Поэт Осип Мандельштам

Предчувствием будущих репрессий стало стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков…», в котором Мандельштам описал трагическую судьбу поэта.

В ночь на 14 мая 1934 года его подвергают аресту с последующей ссылкой в Чердынь Пермского края. Там, несмотря на поддержку жены, он совершает уже настоящую попытку самоубийства, выбрасываясь из окна. Надежда Мандельштам ищет способы спасти мужа и пишет во все инстанции, друзьям и знакомым. Им позволяют переехать в Воронеж. Там в полной нищете они живут до 1937 года. После окончания ссылки возвращаются в Москву.

Тем временем “вопрос Мандельштама” еще не закрыт. Обсуждаются на уровне наркома внутренних дел и Союза писателей стихи поэта, названные “доброжелателями” похабными и клеветническими. Тучи сгущались, и в 1938 году Мандельштам вновь арестован и по этапу отправлен на Дальний Восток.

27 декабря 1938 года поэта не стало. Он скончался от тифа и вместе с другими несчастными похоронен в братской могиле. Место захоронения Мандельштама неизвестно.

Источник

Осип Мандельштам начал писать стихи еще в школьные годы. Он изучал историю литературы, переводил европейских классиков, публиковал исследовательские статьи и прозу. За одно из стихотворений поэта дважды репрессировали. Последнюю ссылку — на Дальний Восток — Осип Мандельштам не пережил.

«Первое признание читателями»

Осип Мандельштам родился в 1891 году в Варшаве. Его отец, Эмилий Мандельштам, был купцом первой гильдии, занимался производством перчаток. Он самостоятельно изучал немецкий язык, увлекался германской литературой и философией, в юности жил в Берлине. Мать — Флора Вербловская — занималась музыкой.

В 1897 году семья переехала в Петербург. Родители хотели дать детям хорошее образование и познакомить их с культурной жизнью Северной столицы, поэтому Мандельштамы жили между Петербургом и Павловском. Со старшим сыном Осипом занимались гувернантки, он с раннего детства учил иностранные языки.

«По разумению моему, все эти француженки и швейцарки от песенок, прописей, хрестоматий и спряжений сами впадали в детство. В центре мировоззрения, вывихнутого хрестоматиями, стояла фигура великого императора Наполеона и война двенадцатого года, затем следовала Жанна д’Арк (одна швейцарка, впрочем, попалась кальвинистка), и сколько я ни пытался, будучи любознательным, выведать у них о Франции, ничего не удавалось, кроме того, что она прекрасна».

В 1900–1907 годах Осип Мандельштам учился в Тенишевском коммерческом училище — одной из лучших столичных школ. Здесь использовали новейшие методики преподавания, ученики издавали журнал, давали концерты, ставили спектакли. В училище Осип Мандельштам увлекся театром, музыкой и написал свои первые стихи. Родители не одобряли поэтических опытов сына, но его поддерживал директор и преподаватель словесности, поэт-символист Владимир Гиппиус.

После окончания училища Мандельштам уехал за границу. Он слушал лекции в Сорбонне. В Париже будущий поэт познакомился с Николаем Гумилевым — позже они стали близкими друзьями. Мандельштам увлекался французской поэзией, изучал романскую филологию в Гейдельбергском университете Германии, путешествовал по Италии и Швейцарии.

Иногда Мандельштам приезжал в Петербург, где знакомился с русскими поэтами, посещал литературные лекции в «Башне» у Вячеслава Иванова и в 1910 году впервые напечатал свои стихотворения в журнале «Аполлон».

Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц и Юрий Анненков – проводы на фронт. Фотография Карла Буллы, 1914

Осип Мандельштам. Фотография: 1abzac.ru

Осип Мандельштам. Фотография: Culture.pl

В 1911 году молодой поэт поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. В тот же год он присоединился к «Цеху поэтов» Николая Гумилева. В литературную группу входили Сергей Городецкий, Анна Ахматова, Михаил Кузмин. Осип Мандельштам публиковал в петербургских изданиях стихи, литературные статьи, выступал со своими произведениями на сцене. Особенно часто — в кабаре «Бродячая собака».

В 1913 году вышел первый сборник стихотворений молодого поэта — книга «Камень». Его брат, Евгений Мандельштам, позже вспоминал: «Издание «Камня» было «семейным» — деньги на выпуск книжки дал отец. Тираж — всего 600 экземпляров. После долгого раздумья мы сдали весь тираж на комиссию в большой книжный магазин Попова-Ясного. Время от времени брат посылал меня узнавать, сколько продано экземпляров, и когда я сообщил, что раскуплено уже 42 книжки, дома это было воспринято как праздник. По масштабам того времени в условиях книжного рынка это звучало как первое признание поэта читателями».

Перед революцией Осип Мандельштам несколько раз гостил у Максимилиана Волошина в Крыму. Там он познакомился с Анастасией и Мариной Цветаевыми. Между Мариной Цветаевой и Мандельштамом вспыхнул короткий, но бурный роман, по окончании которого разочарованный в любви поэт даже собирался уйти в монастырь.

Прозаик, переводчик, литературовед

После октябрьского переворота Мандельштам некоторое время служил в Петербурге, а потом переехал в Москву. Однако голод вынудил его покинуть и этот город. Поэт постоянно переезжал — Крым, Тифлис. В Киеве он познакомился с будущей женой — Надеждой Хазиной. В 1920 году они вместе вернулись в Петербург, а спустя еще два года — поженились.

«У него никогда не было не только никакого имущества, но и постоянной оседлости — он вел бродячий образ жизни. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада».

В 1922 году вышла вторая книга стихов Осипа Мандельштама «Tristia» с посвящением Надежде Хазиной. В сборник вошли произведения, которые поэт написал в годы Первой мировой войны и во время революционного переворота. А еще спустя год была опубликована «Вторая книга».

Осип Мандельштам

Надежда Мандельштам (урождённая Хазина)

В 1925 году Мандельштаму стали отказывать в печати стихов. В следующие пять лет он почти ушел от поэзии. В эти годы Осип Мандельштам выпустил много литературоведческих статей, автобиографическую повесть «Шум времени», книгу прозы «Египетская марка», произведения для детей — «Примус», «Шары», «Два трамвая». Он много переводил — Франческо Петрарку и Огюста Барбье, Рене Шикеле и Иосифа Гришашвили, Макса Бартеля и Жана Расина. Это давало молодой семье хоть какой-то доход. Итальянский язык Осип Мандельштам изучал самостоятельно. Он прочитал оригинальный текст «Божественной комедии» и написал эссе «Разговор о Данте».

В 1933 году в ленинградском журнале «Звезда» вышло «Путешествие в Армению» Мандельштама. Он позволил себе и откровенные, порой резкие описания молодой Советской республики и колкости в адрес известных «общественников». Вскоре вышли разгромные критические статьи — в «Литературной газете» и «Правде».

«Очень резкое сочинение»

Осенью того же года появилось одно из самых известных сегодня стихотворений Мандельштама — «Мы живем, под собою не чуя страны…». Он прочитал его примерно пятнадцати знакомым. Борису Пастернаку принадлежат слова: «То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но факт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия».

Поэт уничтожил бумажные записи этого стихотворения, а его жена и друг семьи Эмма Герштейн выучили его наизусть. Герштейн позже вспоминала: «Утром неожиданно ко мне пришла Надя [Мандельштам], можно сказать влетела. Она заговорила отрывисто. «Ося написал очень резкое сочинение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его потом людям».

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,

Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подкову, кует за указом указ:Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина

И широкая грудь осетина.

На Мандельштама донесли. Сначала его выслали в Чердынь-на-Каме. Позже — благодаря заступничеству Николая Бухарина и некоторых поэтов — Мандельштам с женой смогли переехать в Воронеж. Здесь он работал в журналах, газетах, театрах, писал стихи. Позже они были опубликованы в сборниках «Воронежские тетради». Заработанных денег катастрофически не хватало, но друзья и родственники поддерживали семью.

Когда срок ссылки закончился и Мандельштамы переехали в Калинин, поэта вновь арестовали. Его приговорили к пяти годам лагерей за контрреволюционную деятельность и отправили этапом на Дальний Восток. В 1938 году Осип Мандельштам умер, по одной из версий, в больничном лагерном бараке недалеко от Владивостока. Причина его смерти и место захоронения доподлинно неизвестны.

Произведения Осипа Мандельштама были запрещены в СССР еще 20 лет. После смерти Сталина поэта реабилитировали по одному из дел, а в 1987 году — по второму. Его стихи, прозу, мемуары сохранила Надежда Мандельштам. Что-то она возила с собой в «рукописном чемодане», что-то держала только в памяти. В 1970–80-х годах Надежда Мандельштам опубликовала несколько книг-воспоминаний о поэте.

Источник

Мандельштам Осип Эмильевич (1891─1938) — выдающийся русский и советский поэт, переводчик, прозаик, эссеист. Благодаря своей высокой лирике и попыткам переосмыслить мировую историю и культуру в едином контексте он стал одной из крупнейших величин русской поэзии XX века. Его стихи пронизаны глубокими ассоциативными символам, идущими от античных традиций. Часто в творчестве поэта видны архитектурные образы, подчеркивающие стройность и четкость его словесных форм. Широкому кругу читателей хорошо известны сборники стихов Мандельштама «Камень» и «Trisyia», а также собрание прозы «Шум времени».

Детство и юность

Осип Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве. Его отец Эмиль Вениаминович занимался кожевенным делом, затем превратился в успешного коммерсанта, став купцом первой гильдии. Мать Флора Осиповна была родственницей историка отечественной литературы С. Венгерова и преподавала музыку. Через год после рождения мальчика семья переехала в Павловск, а в 1897 году перебралась в Петербург.

Живя в столице Российской империи и имея стойкое желание родителей дать своим сыновьям хороший жизненный старт, Мандельштам получил прекрасное гуманитарное образование. С 1899 года он учился в престижном Тенишевском коммерческом училище, директором которого и одновременно преподавателем литературы был поэт-символист В. Гиппиус. Именно в годы пребывания в нем он увлекся театром, музыкой и, конечно, поэзией.

Благодаря педагогу в сознании будущего поэта происходит перелом. Увлеченный поначалу революционной стилистикой С. Надсона, Мандельштам открывает для себя творчество символистов. Наибольшее влияние на него оказали стихи Ф. Сологуба и В. Брюсова. Поэтому первые взрослые пробы пера в чем-то перекликаются с их произведениями.

По окончании училища в 1907 году Мандельштам уезжает в Париж для того, чтобы прослушать курс лекций на словесном факультете в Сорбонне. Во многом этой поездке способствовала семья, испугавшаяся революционных настроений сына. Там он сумел проникнуться глубиной старофранцузского эпоса и увлекся творчеством знаменитых французских поэтов Ш. Бодлера, П. Верлена, Ф. Вийона. В 1910─1911 годах поэт проучился два семестра в Гейдельбергском университете в Берлине, постигая премудрости философии. Также он некоторое время проживал в Швейцарии. В 1911 году он крестился в Выборгской методистской церкви.

В связи с ухудшением материального положения семьи, поэт прерывает обучение. После возвращения в Россию он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где проходил обучение на отделении романских языков. В 1911 году Осип Эмильевич познакомился с Анной Ахматовой и Н. Гумилевым, с которыми у него сложится тесная дружба. Впервые он сблизился с людьми, о которых с уверенностью говорил слово «мы». Позднее он признался великой поэтессе, что может вести воображаемую беседу только с двумя людьми — с ней и ее мужем Н. Гумилевым.

На поэтическом поприще

Во время обучения в Европе Мандельштам время от времени приезжал в Петербург, где у него завязались связи с местным литературным сообществом. Он с удовольствием прослушал курс лекций в самой известной цитадели символизма — знаменитой «башне» теоретика символизма В. Иванова. В его квартире на последнем этаже собирался весь цвет русского искусства «Серебряного века» — А. Блок, А. Ахматова, Н. Бердяев, М. Волошин и другие. Многие великие произведения именно здесь звучали впервые, к примеру, «Незнакомка» А. Блока.

Первые пять стихов Мандельштама были напечатаны в 1910 году в русском иллюстрированном журнале «Аполлон». Эти стихотворения были во многом антисимволичны, в них «глубокий мир» противопоставлен пророческому пафосу. Три года спустя увидел свет напечатанный в издательстве «Акмэ» первый стихотворный сборник поэта под названием «Камень». Он содержит произведения, написанные в период 1908 — 1911 годов.

В них прослеживается некий дух символизма, но уже без присущей его аутентичной формы потусторонности. Теперь символические навыки должны были отображать трехмерные реалии, преломившиеся через некое архитектурное содержание, в которых он видит четкое наполнение и структуру. Отсюда совсем непоэтическое название сборника. С появлением «Камня» Мандельштам тут же занял место в ряду крупнейших российских поэтов. В 1915 году издательство «Гиперборей» переиздало книгу, дополнив ее стихами последних двух лет.

Мандельштам вошел в созданную в 1912 году группу акмеистов, противопоставлявших себя символистам и отстаивающих материальность образов, выраженных с помощью точных слов. Кроме того, он был участником петербургского объединения «Цех поэтов», основанного О. Городецким и Н. Гумилевым. Одной из главных целей, провозглашенных здесь, была попытка дистанцироваться от символизма. Правда, для Мандельштама пребывание в этих сообществах было больше продиктовано мотивами дружбы, нежели приверженностью идеям акмеизма. Поэтому в этот период написаны наиболее оптимистичные стихи поэта, к примеру, «Казино», в котором есть такие строки:

Я не поклонник радости предвзятой

Подчас природа — серое пятно

Мне, в опьянении легком, суждено

Изведать краски жизни небогатой

С самых первых лет творчества Мандельштам ощущал себя частью мирового культурного пространства и в этом видел проявление собственной свободы. В этом воображаемом миру находилось место Пушкину и Данте, Овидию и Гете. В 1916 году поэт знакомится с М. Цветаевой, которое переросло в дружбу. Они даже посвятили друг другу несколько произведений.

Период «Tristia»

Стихи, написанные в самый разгар революционных событий и Гражданской войны, легли в основу нового сборника, который был назван «Tristia». В нем ядром поэтического мира Мандельштама стал античный стиль, превратившийся в авторскую речь, отражающую его сокровенные переживания. Собственно слово «triastia» встречается у Овидия и означает расставание. Как и в «Камне», стихи здесь также цикличны, но еще более тесно связаны между собой. Мандельштам любил повторять слова в стихотворениях, наполняя их особым смыслом. В этот период прослеживается более сложное отношение автора к слову и образам, которые становятся иррациональнее. Интересно, что сами сборники тоже имеют связь: «Камень» заканчивается, а «Tristia» начинается строками о Федре.

Столь выразительный уход в античную модель бытия, служащую своеобразным культурным кодом, стал результатом серьезных политических перемен и, прежде всего, прихода к власти большевиков. Как и многие представители русской интеллигенции, Мандельштам поначалу не принял новую власть и даже написал стихотворение в поддержку свергнутого главы Временного правительства А. Керенского. В нем есть такие многозначные строки:

Когда октябрьский нам готовил временщик

Ярмо насилия и злобы

Новая революционная идея олицетворялась у него с разрушением порядка и установлением хаоса. И это приводило поэта к настоящему ужасу. Но идейный маятник противоречий, из которых было соткано мировоззрение и творчество Мандельштама, метнулся в сторону и вскоре он принял советскую власть, что нашло отражение в написании стихотворения «Сумерки свободы».

Мандельштам в 1920-е годы

Период относительно либерального НЭПа совпал с активной литературной работой Мандельштама. В 1923 году выходит в свет новый сборник «Вторая книга», а его стихи начинают издаваться за границей. Поэт пишет серию статей, посвященных ключевым проблемам культуры, истории и гуманизма, — «О природе слова», «Пшеница человеческая» и другие. В 1925 году издается автобиографический сборник «Шум времени», ставший своеобразной ораторией эпохи с глубоко личными воспоминаниями. Вместе с этим были выпущены несколько детских сборников.

В это время Осип Эмильевич активно занимается переводческой деятельностью, адаптируя на русский язык произведения Петрарки, О. Барбье, Ф. Верфеля и многих других зарубежных авторов. Во время гонений именно эта работа стала творческой отдушиной, где можно было выразить себя. Неслучайно многие критики отмечают, что стихи, переведенные поэтом, звучат порой лучше авторских.

В 1930 году Мандельштам побывал в Армении и был впечатлен увиденным. Эта вожделенная (так говорил сам поэт) страна уже давно манила его своей историей и культурой. В результате были написаны «Путешествие в Армению» и цикл стихов «Армения».

Конфликт с властью

В 1933 году Осип Эмильевич написал стихотворную инвективу, направленную против И. Сталина. Она начиналась со следующих строк:

Мы живем, под собою не чуя страны

Наши речи за десять шагов не слышны

Несмотря на недоумение окружающих (по мнению Б. Пастернака, это было самоубийством), вызванное безрассудной смелостью автора, он говорил: «Стихи сейчас должны быть гражданскими». Это произведение поэт читал многим друзьям, родственникам и знакомым, поэтому сейчас трудно определить, кто же донес. Но реакция советских властей была молниеносной. По распоряжению тогдашнего главы НКВД Г. Ягоды Мандельштам был арестован на собственной квартире в мае 1934 года. Во время этой процедуры был произведен тотальный обыск — трудно назвать места, куда не заглянули проверяющие.

Правда, наиболее ценные рукописи хранились у родственников. Есть и другая версия возможной опалы. Незадолго до этих событий во время напряженного разговора поэт ударил по щеке А. Толстого и тот пообещал, что это просто так не оставит.

За великого поэта ходатайствовали Б. Пастернак и А. Ахматова, пытался помочь Осипу и видный партийный деятель Н. Бухарин, высоко ценивший его творчество. Возможно, благодаря его протекции Мандельштама отправили сначала на Северный Урал в город Чердынь, а откуда перевели на трехлетнюю ссылку в Воронеж. Здесь он работал в газете и на радио, оставив свою духовную исповедь в виде трех тетрадей стихов.

После освобождения ему запретят жить в столице, и поэт отправится в Калинин. Но он не прекратил писать стихи и вскоре вновь был арестован, получив 5 лет лагерей за якобы контрреволюционную деятельность. Нового поворота судьбы больной и ослабленный Осип Эмильевич уже не выдержал. Он умер 27 декабря 1938 года во Владивостоке в больничном бараке.

Личная жизнь

Осип Мандельштам был женат на Надежде Хазиной, с которой познакомился в 1919 году в киевском кафе «Х.Л.А.М». После свадьбы, состоявшейся в 1922 году, она станет верным спутником свободолюбивого поэта и переживет с ним все трудности опального периода. Кроме того, к быту Мандельштам был совсем не приспособлен, и ей приходилось ухаживать за ним, как за ребенком. Надежда Яковлевна оставила блестящие мемуары, несмотря на противоречивость оценок, ставшие важным источником изучения творческого наследия Мандельштама.

Источник